كيف نفهم السنة النبوية؟

فإذا فهمنا ما سبق كله حق الفهم، انحلت أمامنا أكبر إشكالية على الإطلاق، هي إشكالية تعريف السنة النبوية وتعاملنا معها ضمن مفهوم جديد، وفهمنا للجيل النبوي ثم لمرحلة تأسيس الفقه الإسلامي في القرن الثاني الهجري، وطريقة تعاملنا معه.

فمحمد بن عبد الله (ص) إنسان بشر، له بعد إضافي يميزه عن باقي البشر هو الوحي، تماماً كقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} الكهف 110، فصلت 6. أوحي إليه التنزيل الحكيم نصاُ ومحتوى، فبلّغه للناس كما وصله تماماً، وكان شديد الحرص على إبلاغه بشكل علني (البلاغ المبين). فالبلاغ هنا هو التوصيل والمبين هو العلني وهو عكس المكتوم. نفهم هذا بدلالة قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ…} آل عمران 187.

وبهذا الوحي تلقياً وتوصيلاً، أصبح محمد النبي (ص) رسولاً، ولولا هذا التنزيل وهذه الرسالة لما سمعنا به، ولبقي ليس ثمة ما يميزه عن باقي الأنبياء الذين سبقوه وجاء خاتماً لهم.

فإذا نظرنا في سيرة الأنبياء الرسل السابقين لمحمد، وجدنا أن نبواتهم وأدلتها من معجزات وكرامات، جاءت مستقلة عن رسالاتهم التي حملوها من ربهم إلى الناس. أما النبي محمد (ص) فقد جاءه الوحي بالتنزيل متضمناً نبوته مع أدلتها ورسالته المطلوب تبليغها للناس معاً. ومن هنا فنحن لا نجد في التنزيل الحكيم أمراً بطاعة محمد البشر الإنسان، ولا أمراً بطاعة محمد النبي، بل نجد أكثر من أمر بطاعة محمد الرسول.. لماذا؟ لأن الطاعة لا تجب إلا للمعصوم، ومحمد الإنسان ليس معصوماً، ومحمد النبي ليس معصوماً، ومحمد الرسول هو المعصوم في حدود رسالته حصراً الموجودة في التنزيل، وأدلتنا من التنزيل والأخبار أكثر من أن تحصى.

ثمة أمر إضافي هام آخر، هو أن النبوة تحتمل التصديق والتكذيب، فهي من حقل (يكون أو لا يكون) أما الرسالة فتحتمل الطاعة والمعصية باعتبارها من حقل (أقبل أو لا أقبل). ومن هنا نجد أن النبي حين يبلّغ للناس مثلاً {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} الحج 1. أو يبلّغ مثلاً {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} يكون جواب السامع إما “صدقت” أو “كذبت”. أما حين يبلغ الرسول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فلا محل هنا للتصديق والتكذيب، وعلى السامع إما أن يقبل ويطيع، أو أن لا يقبل ويعصي.

أما الاستعانة بأفعال الرسول وأقواله، والتأسي الحسن بما كان يقول ويفعل، فهو في أنه تعامل مع التنزيل الحكيم من خلال السيرورة والصيرورة التاريخية البحتة للعرب في شبه جزيرتهم، أي في حدود التاريخ والجغرافيا، ضمن مستواهم الاجتماعي والمعرفي، وضمن الإشكاليات المطروحة أمامه، بحيث أسس دولة مركزية، وحقق قفزة نوعية؛ أي أنه كان المرآة الصادقة الأولى لتفاعل التنزيل ككينونة في ذاته مع حقبة تاريخية زمنية معينة، ومجتمع معين قائم على أرض الواقع الإنساني الموضوعي المباشر.

ومن هنا نصل إلى القول إن الرسول (ص) لم يكن فيلسوفاً ولا رجل فكر، بل كان رجل دعوة جاءه الفكر من المطلق وطبقه في عالم نسبي محدود زمانياً ومكانياً. وكان حكيماً لأن الحكمة لوحدها لا تحتاج إلى وحي، ومن هنا أيضاً نصل إلى القول بأن استنباط الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام يكون من التنزيل الحكيم حصراً، لا من أقوال الرسول الأعظم لأن هذا ليس من مهماته كرسول بالأصل. ولا من أقوال معاصري البعثة النبوية لأن هذا ليس مطلوباً منهم أصلاً.

العرب لم يكونوا أهل فلسفة أو أهل علوم كلام أو أهل رياضيات، كان دورهم أنهم تفاعلوا بكل بساطة مع التنزيل الحكيم، ففهموا بينات النبوة وأدلتها فيه، وعملوا بما بلغهم من أوامر ونواه، طبقاً لمداركهم وإشكالياتهم الاجتماعية بمختلف صورها القبلية والعشائرية والسياسية والاقتصادية، لذا فليس غريباً أبداً أن تكون السنة بمفهومها التقليدي والمرجعية الصحابية هي السلاح وهي المجن عند أعداء الفلسفة وعلم الكلام، وأعداء التطور وجميع العلوم الإنسانية الأخرى، يشهرونه في وجه كل من يحاول أن يعمل عقله. وهذا هو بالذات السلاح الذي أشهره الخليفة المتوكل في الانقلاب السني الكبير بوجه المعتزلة وعلماء الكلام والمنطق، حين صاح بهم قائلاً: ألا يسعكم ما وسع الصحابة؟

وهذا هو بالذات السلاح الذي يشهره اليوم “متوكلو” القرن العشرين، وهم يصيحون بي على منابرهم: ألا يسعك ما وسع الصحابة؟ ولهؤلاء أقول بكل بساطة: كلا، لا يسعني!!

ومنذ ذلك الوقت.. وقت الخليفة المتوكل.. تم وضع الصحابة خارج التاريخ، وولدت مصطلحات ” إجماع أهل السنة ” و ” إجماع الصحابة” و ” عدالة الصحابة”. وتمت فبركة الأحاديث النبوية التي تدعم ذلك كله. منذ ذلك الوقت، صار علماء السنة النبوية علماء السلطة، وأصبح الفقه والسلطة توأمين لا يفترقان، وأصبح الإرهاب ومصادرة العقل وتفويض الآخر بالتفكير هو الأساس، وغدت شعارات الردة والزندقة والهرطقة والخروج على الإجماع هي معايير التعامل مع الآخر حتى يومنا هذا. فتحولت الثقافة العربية الإسلامية بالتدريج، منذ عهد المتوكل، إلى ثقافة مسطحة لا محل فيها لبعد الصيرورة، والى ثقافة ضعيفة هشة لا تستطيع الصمود أمام ثقافات ذات ثلاثة أبعاد إلا بالقوة والعنف (أفغانستان) أو بمصادرة العقل (المؤسسات الدينية) التي لا تسمح لأحد أن يقول شيئاً إلا بموافقتها ومباركتها.

من هنا نفهم تفسير ومبرر هذا الجهد الهائل، الذي بذله فقهاء المؤسسة الدينية في حقل السنة النبوية حسب تعريفهم لها، وجمع الأحاديث النبوية التي تشكل ما يسمونه بالسنة القولية. ومن هنا نفهم الغاية من صرف الناس عن قراءة التنزيل الحكيم إلى قراءة تفاسيره المأثورة والموروثة. ومن هنا نفهم أخيراً كيف وصلنا إلى الاعتقاد بأن السنة القولية وحي ثان، بدلاً من القول بأن الرسول الأعظم (ص) كان المجتهد الأول الذي صاغ للفكر المطلق الموحى إليه قالباً موضوعياً من خلال سيرورة وصيرورة تاريخية تحكم وجوده ووجود مجتمعه(12).

إن الإيمان بأن السنة القولية وحي ثان، يفترض لزوماً خلود هذه السنن القولية رغم متغيرات الزمان والمكان والسيرورة والصيرورة التاريخية، ويرفعها إلى مرتبة التنزيل الحكيم ذي الكينونة بذاته، تعالى الله عما يصفون، فيتحول التنزيل والسنة إلى دالات بلا مدلولات، والى شعارات على المنابر مفرغة من مضامينها، والى مجرد أصوات جميلة تتردد في الإذاعات، وفي الأفراح والأتراح، وفي الصلوات وعلى القبور.

إننا نعي تماماً جميع النتائج والمتواليات التي قاد إليها الاعتقاد بأن السنة القولية وحي ثان. بدءاً من علم طبقات الرجال وكتب التراجم وسلالم الجرح والتعديل، مروراً بعدالة الصحابة والعصمة، وانتهاء بعبادة الفرد التي تجلت في دوران الأفكار حول الرجال وليس في دوران الرجال حول الأفكار، وفي تبني مقولة ” يعرف الحق بأهله وبناسه ” وترك مقولة الإمام علي كرم الله وجهه ” إعرف الحق تعرف رجاله “.

نحن ملتزمون كل الالتزام بالسنة النبوية بالمفهوم الذي نقدمه، وبالتأسّي بالرسول الأعظم، ضمن القواعد التالية، التي نعتبرها فيما يتعلق بالسنة قواعد لفقه إسلامي جديد:

1-السنة النبوية. أي ما فعله وقاله وأقره النبي الكريم (ص) ليست وحياً. والاستشهاد بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} النجم 3،4. هو استشهاد ليس على ما ينبغي. فالآية 3 فيها وصف للرسول الأعظم، بأنه لا يتبع هواه فيما ينطق، والواو في مطلع الآية تربطها بما قبلها، فكأن الله تعالى يقول: ما ضل صاحبكم وما غوى، وكيف يضل ويغوي وهو ينطق بما يمليه عليه الوحي خارج سلطان هواه. أما الآية 4 ففيها تأكيد يتضمنه النفي والاستثناء، بأن ما ينطق به من تنزيل هو وحي يوحى إليه، وليس من إملاء هواه. فالضمير هو في الآية ضمير معلوم يعود على القرآن المنزل وليس على النطق المذكور فيما قبلها. علماً بأن سورة النجم جاءت في أوائل البعثة النبوية وكان وحي التنزيل هو المشكوك فيه ولم يكن هناك سنة نبوية إطلاقاً.

أما ما اشتهر عند بعض المفسرين من أن النبي (ص) ما كان ينطق إلا عن وحي، فوهم لا حجة لمن أخذ به (13).

وحتى لو صح خبر يثبت أن ثمة أشياء أوحيت إلى النبي (ص) غير موجودة في المصحف المنزل، فهذا لا يبيح لنا أن نسحب الوحي على كل ما نطق به الرسول وقاله وفعله وأقره، نقول هذا وأمامنا قوله تعالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} التحريم 3.

نحن هنا أمام خبر قرآني نزلت آياته بعد إشكال عائلي عاشه النبي مع أزواجه (مارية/حفصة/عائشة/زينب)، ليس هنا محل الدخول في تفصيله، في آخر الآية قوله تعالى: {…قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ}، ولا ندري لماذا ذهب جميع المفسرين بلا استثناء إلى أن الإنباء هنا هو الوحي، وانطلقوا في فهمهم من مسلّمة ترادفية هي أن الإنباء وحي بالضرورة. بينما هناك احتمال آخر بأن يكون الإنباء إلهاماً وليس وحياً يحمله جبريل فيما يحمل من تنزيل.

لقد انصب اهتمام المفسرين جميعاً على الآية الأولى والثانية من سورة التحريم، بما فيهما من إشكاليات، شغلتهم عن الوقوف عند هذه النقطة من الآية الثالثة. لكننا نعود إلى القول بأنه حتى لو صح خبر يثبت نزول الوحي بأشياء لم ترد في التنزيل الحكيم، فإن هذا لا يعطينا أبداً الحق في أن نعمم ذلك حتى يشمل كل ما قاله وفعله وأقره نبينا الكريم منذ ولدته أمه إلى أن اختاره الله لجواره.

2-السنة النبوية القولية، بمتواترها وآحادها سواء منها ما ذكر في كتب الحديث جميعاً أو ما انفرد أحد هذه الكتب بروايته، هي للاستئناس فقط. لأن السنة أحكام، والأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، طبقاً لما أجمع عليه علماء الأصول. والمعيار الوحيد للأخذ أو عدم الأخذ بأحكامها، هو انطباقها على التنزيل الحكيم والواقع المعاش، أو تعارضها مع التنزيل الحكيم. فإن انطبقت أخذناها وإن تعارضت تركناها. ولا نقول أبداً ما قاله ابن عابدين في حاشيته: إن تعارض قول لأصحابنا مع قول القرآن في أمر، أخذنا بما يقول به أصحابنا.

3-السنة النبوية هي الاجتهاد الأول، والخيار الأول للإطار التطبيقي الذي اختاره (ص) لتجسيد الفكر المطلق الموحى، لكنه ليس الأخير وليس الوحيد، أي هي الأسلمة الأولى للواقع المعاش.

4-السنة النبوية هي المرآة الصادقة الأولى التي ارتسم على صفحتها التفاعل بين التنزيل الحكيم والعالم الموضوعي القائم أثناء التنزيل بكل أبعاده الحقيقية دون وهم ولا خيال.

5-إن آيات الأحكام في معظمها إن لم يكن كلها (أي الرسالة) جاءت إلى الرسول في يثرب وقد عاش الرسول في يثرب مدة عشر سنوات فقط فهل هذه السنوات العشر في يثرب كافية لاستنفاذ كل احتمالات آيات الأحكام جميعها على أرض الواقع المعاش؟ علماً بأنه النبي والرسول الخاتم، وجاء لكل أهل الأرض والى أن تقوم الساعة. فلو كان هناك رسول بعده قلنا إن عشر سنوات كافية.

أما وأنه لا رسالة بعده فقد كان تطبيق آيات الأحكام على الواقع المعاش هو تطبيق نسبي تاريخي وبهذا يبطل القياس ويبقى الاجتهاد في آيات الأحكام هو الأساس والأساس هو العقل ومصداقية الاجتهاد في الواقع الموضوعي، أي النظام المعرفي والإشكالية الموضوعية. ومفهوم القياس المطروح في الفقه ليس له معنى ويصبح في تقديم الأدلة والبينات على انطباق (مصداقية) الاجتهاد في النص مع الواقع الموضوعي المباشر (الإشكالية).

6-إن عدالة الصحابة وإجماعهم أمر يخص الصحابة أنفسهم ومجتمع الصحابة وأهله. أما الإجماع عندنا فهو إجماع الأحياء المعاصرين في مجالسهم النيابية والبرلمانات. فالأحياء الذين يجمعون على أمر يهمهم ضمن مرحلة تاريخية يعيشونها، هم أقدر على فهم مشاكلهم وحلها، وليسوا بحاجة إلى صحابة ولا إلى تابعين ولا إلى علماء أفاضل. فإن تصادف وكان في أحكام أولئك الصحابة والتابعين ما يتناسب مع اشكالياتنا المعاصرة فبها ونعمت، وإن لم يكن بحثنا عن حل نجمع عليه ضمن حدود المرحلة التاريخية التي نعيشها.

فإذا سألني سائل عن الصلاة وركعاتها وعن الزكاة ونصابها وعن الصوم والحج وتفصيل أحكامها، مما ورد في السنة النبوية ولم يرد في التنزيل الحكيم، أقول: لقد ورد هذا كله فكراً عاماً مطلقاً في التنزيل الحكيم، فطبقه الرسول الأعظم (ص) تطبيقاً عملياً فعلياً، وليس تطبيقاً نظرياً قولياً. ومن هنا نقول إن السنة الفعلية في شعائر الإيمان هي الخيط الوحيد الذي يربطنا شكلاً ومضموناً بالرسالة المحمدية، وهي أركان الإيمان، وبها نعرف بأننا من المسلمين المؤمنين بالرسالة المحمدية وتتحدد هويتنا، وهي كشعائر ثابتة لا تتعارض مع السيرورة والصيرورة التاريخية لأنها لا تدخل في بنية المجتمع المدني (وأعني المجتمع المدني وليس مجتمع المدينة المنورة)، ولأنها لا تدخل في بنية الدولة والحكم.

ونلاحظ أن السنة الفعلية (الشعائر) لا فضل لأحد في وصولها إلينا، لا لمحدث ولا لفقيه ولا لعلم طبقات الرجال، فهي متواترة مستمرة، إذ لم يحصل على مدى أربعة عشر قرناً مضت أن انقطع الناس عن الصلاة أو الزكاة مئتي عام احتاجوا بعدها إلى البحث في تراث المحدثين والفقهاء عن أحكامها. كما نلاحظ أن اختلاف الآراء في الشعائر لا يؤثر البتة على صيرورة المجتمع التاريخية.

نصل بعد هذا كله للتنبيه على أمر في غاية الخطورة، هو أن كل تشريع، حتى لو كان دينياً، يحتاج إلى بينات علمية وإحصائية واجتماعية واقتصادية وسياسية بحسب حقل التشريع وموضوعه. ذلك لأن التشريع قيد يحد من حريات الناس، والحرية أقدس ما في الوجود. وكلما قل تدخل الدولة والتشريع في حياة الناس كان المجتمع أكثر صحة وعافية، وكلما زاد هذا التدخل، وتعددت مواد التشريعات وبنودها، تحد من حريات الناس وتضيق أفق اختيارهم، كان المجتمع مريضاً مقيداً. وهنا ننوه للقارئ بأننا نفصل التشريع كأحكام الإرث مثلاً عن المثل العليا (القانون الأخلاقي) الذي ورد في الفرقان (الصراط المستقيم) فهو لا يحتاج إلى بينات.

لقد تركتنا ثقافتنا المسطحة هذه ممزقين بين مستوي خطابي دعائي يصيح بنا أصحابه على المنابر وشاشات والتلفزيون: باب الاجتهاد مفتوح.. إن أخطأ المجتهد فله أجر وإن أصاب فله أجران” وبين مستوى موضوعي واقعي نجد أنفسنا معه عرضة للتكفير واللعن والاتهامات، لو خطر لنا أن نجتهد، ونقول ما لم يقله السلف، أو أن ننفرد بقول دون موافقة فقهاء السلطة، أو أن نتعرض بالنقد لأصول الفقه و أصول التفسير. والحقيقة أننا في أمسّ الحاجة لفتح ملفات الأصول والبدء بإعادة التأصيل، بدلاً من أن نظل ممزقين بين صائح في عيد العمال ومهرجاناته: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وبين واقع مؤسف مؤلم، لا يأخذ فيه الأجير أجره إلا بعد أن يجف عرقه وجلده وحلقه.

بين منادٍ في عيد الأم: الجنة تحت أقدام الأمهات، وبين واقع يزعم فقهاؤه ومحدثوه أن معظم أهل النار من النساء. وكأن الأمهات لسن من النساء، أو كأننا ندعو الابن إلى البر بوالدته، فإذا فعل ذلك ذهب هو إلى الجنة، وذهبت هي إلى النار. أما في مهرجانات أسبوع العلم فنحن ممزقون أيضاً بين خطيب يتشدق بأن الإسلام دين العلم والعقل، وأنه يحض على التفكير، وانه يأمر بالتدبر والتبصر، وبين ممارسات واقعية تمنع الناس من التفكير والتدبر خوفاً عليهم من الضلال، وترسم للناس دوراً لا يخرجون عنه، هو الاستغفار، فإذا اعترضتهم مشكلة أو سؤال فما عليهم إلا الرجوع إلى العلماء ورثة الأنبياء المختصون المتخصصون للحصول على الحلول والأجوبة، لأنهم مفوضون بالتفكير عن الناس.

هذا التسطح في ثقافة ذات بعدين، نجده عند معظم الاتجاهات العربية، نجده حتى عند رافعي الشعارات في المهرجانات والأسواق الخطابية، الذين ينادون بالوحدة العربية، بينما الإنسان العربي يجد من الصعوبات في الانتقال بين أقطار وطنه الكبير أضعاف ما يجده الياباني والأميركي. وينادون بالحرية والعدالة بينما ما زال القسم الأكبر من الوطن العربي يعيش في ظل الأحكام العرفية، وينادون بالمساواة، بينما ما زالت الامتيازات الأسرية والعشائرية والمذهبية تعشش في مجتمعاتنا بأحسن صحة وعافية.

تعال معي في جولة بين شعارات حرية الكلمة وحرية الصحافة، وبين واقع هذه الحريات وسيشتعل رأسك شيباً. ابحث معي عن مصداقية الشعارات في المهرجانات والمواسم وستحتاج إلى مجهر إلكتروني. والسبب هو أن كل ثقافة مسطحة ذات بعدين فقدت بعد الصيرورة تحاول أن تصنع بعدها الثالث خطابياً وكلامياً، وأن تصوغه في شعارات تطرحها بالمناسبات.

أين بعد الصيرورة عند كل الحركات السياسية في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وهل أرست منطلقاتها النظرية الفكرية في تأسيس الدولة المدنية وضمان الحريات الفردية والعامة ضمن صيرورة جديدة، إن كان كذلك فأين برامجها التي تتناسب مع الواقع المعاش، وتجد مصداقيتها على أرض الواقع المعاش لا في خيالات الخطباء والشعراء؟.

قبل أن ندخل في موضوع الإرث، وتطبيقه كما ورد في آيات التنزيل الحكيم، نقف قليلاً محاولين تحديد مفهوم مصطلح هام جداً في حقل الإرث هو المساواة. خصوصاً وأننا نستعمل هذا المصطلح في حقول عديدة، كمساواة المرأة بالرجل مثلاً أو مساواة العامل برب العمل، أو في غير ذلك من حقول اجتماعية واقتصادية وسياسية. فما هي المساواة؟

عندما نقول بوجود مساواة بين شيئين، وخاصة في الحقول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فعلينا أن نحدد الوجه الذي تساوى فيه هذان الشيئان. أي علينا أن نضيف إلى المساواة صفة نفهمها بها. فمساواة المرأة بالرجل مثلاً، لا يجوز أن تؤخذ بعموم إطلاقها، إذ ثمة نواح لا يمكن أن تتحقق المساواة فيها مثل النواحي الفيزيولوجية مثلاً، ولهذا نقول بمساواة المرأة بالرجل في فرص العمل والأجر وحق الانتخاب وهكذا دواليك. من هنا فنحن نميز بين نوعين من المساواة:

1- المساواة الرياضية: كأن نقول مثلاً: 2+2=4. هذه المعادلة تحتوي على أعداد هي 2،2،4. لكنها أعداد مجردة عن أي صفة أو إضافة أو معنى، ولهذا فنحن لا نفهمها إلا من الناحية العقلية البحتة، أو إذا ألبسناها معنى مشخصاً تتلبّس به، كأن نقول 2تفاحة +2تفاحة = 4 تفاحات.

أما بدون ذلك يبقى العدد مجرد عدد رمزي له دلالة عقلية. وهذه المعادلة التي تحتوي على مساواة بين (2+2) و4، هي مساواة رياضية عقلية مجردة، إلا أننا لا نستطيع تطبيقها على المجتمعات، وإلا تحولت المجتمعات الإنسانية إلى أعداد، وكّمٍ مجرد لا يعني شيئاً. ولهذا في عملية تعداد السكان في الإحصائيات العامة، نقول إن عدد سكان مدينة دمشق هو أربعة ملايين نسمة مثلاً ولكننا لا نستطيع أن نقول أربعة ملايين نسمة فقط بدون أية إضافة بل يجب أيضاً أن نبين جانب الكيف في هذا الكم، ونعدد المجموعات التي تتألف منها هذه الملايين الأربعة، لأن التجمعات الإنسانية وإن كانت بالأصل عبارة عن أفراد، لكل فرد منهم أناه الخاصة، إلا أنهم بعد التجمع اندمجوا في مجموعاتهم. ومن هنا، فإن علينا أن نتعامل مع المجتمعات الإنسانية على أساس المجموعات لا على أساس الأعداد.

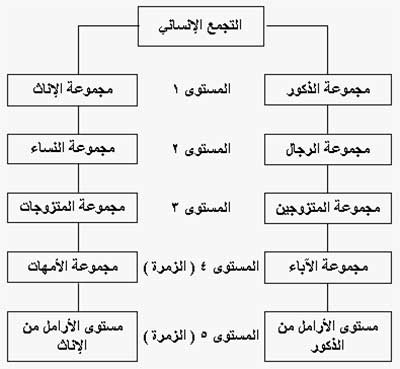

فإذا أردنا أن نبحث في المساواة، علينا أن ننظر في المجموعات ومستوياتها، فإن كانت حدود المساواة تتكلم عن الذكر والأنثى، فهذا يعني أن المساواة هنا من المستوي الأول الذي يشمل كل ما يليه من مستويات حكماً. أما إذا كانت حدود المساواة تتكلم عن الزوجات، فالمساواة هنا من المستوي الثالث. والمتزوجات من ضمن النساء والإناث، ولكن لسن أمهات بالضرورة. وكذلك إن تكلمنا في المساواة عن الأمهات فالأم متزوجة بالضرورة وامرأة بالضرورة وأنثى بالضرورة وعندها أولاد بالضرورة. وتزداد المساواة دقةً حين تكون بين مجموعتين مختلفتين بلغا درجة الزمرة (أربع تعاريف). فعلى مستوى المساواة الانتخابية، لا يجوز أن ننادي بالمساواة بين الذكور والإناث فيها، بل بين الرجال والنساء.

فإذا انتقلنا بعد هذه المقدمة الصغيرة إلى قواعد الإرث في التنزيل الحكيم، منطلقين من أن هذه القواعد إنما وضعت لأهل الأرض قاطبةً (إشكالية العالمية)، وجدناها موضوعة على أساس المستوي الأول (ذكر، أنثى). وهذا يعني أولاً أن المستوي الأول يتضمن كل ما تحته من مستويات حكماً، ويعني ثانياً أن ثمة مساواة قائمة بين مجموعتين مختلفتين. ومن هنا نصل إلى القول بأنه ليس من الضروري أبداً أن يكون نصيب الذكر الواحد في المجموعة الأولى من الإرث يساوي بالضرورة نصيب الأنثى في المجموعة الثانية، لأن ذلك يتبع عدد الأفراد في كل من المجموعتين.

فإذا انتقلنا بعد هذه المقدمة الصغيرة إلى قواعد الإرث في التنزيل الحكيم، منطلقين من أن هذه القواعد إنما وضعت لأهل الأرض قاطبةً (إشكالية العالمية)، وجدناها موضوعة على أساس المستوي الأول (ذكر، أنثى). وهذا يعني أولاً أن المستوي الأول يتضمن كل ما تحته من مستويات حكماً، ويعني ثانياً أن ثمة مساواة قائمة بين مجموعتين مختلفتين. ومن هنا نصل إلى القول بأنه ليس من الضروري أبداً أن يكون نصيب الذكر الواحد في المجموعة الأولى من الإرث يساوي بالضرورة نصيب الأنثى في المجموعة الثانية، لأن ذلك يتبع عدد الأفراد في كل من المجموعتين.

فإذا أخذنا مجموعة ذكور تساوي 3 ومجموعة إناث تساوي 6 ووضعنا مساواة بين المجموعتين، أي جعلنا حصة الذكور = حصة الإناث. ففي هذه الحالة يكون ” للذكر مثل حظ الأنثيين” وينطبق ذلك على كل الحالات التي يكون عدد الأفراد في مجموعة الإناث ضعف عدد الأفراد في مجموعة الذكور: 1/2، 2/4، 3/6، 4/8، وهكذا. (لاحظ هنا كيف أخذت “للذكر مثل حظ الأنثيين” معنى جديداً وأنها ليست قطعية الدلالة كما فهمت خلال 14 قرناً).

فإن اعترض قائل بأن حالة ذكر واحد وأنثيين ليست مساواة بين مجموعتين مختلفتين، باعتبار أن حدها الأول هو الواحد، نقول: إن الحد الأدنى في المجموعة هو الواحد (راجع الرياضيات الحديثة)، والفرق بين العدد واحد كمجموعة والعدد واحد كفرد، هو أن العدد واحد كمجموعة عدد معرف. أما العدد واحد فغير معرف.

أما إذا كان عدد أفراد المجموعة يساوي الصفر فهي ليست مجموعة أصلاً أي حالة الجنس الواحد كأن نقول أن عدد الذكور يساوي الصفر وعدد الإناث يساوي 2 فهذه الحالة غير واردة في التنزيل الحكيم البتة إذ لا يوجد في التنزيل الحكيم إلا حالات الذكور والإناث والمساواة بين مجموعاتها أما حصة الأفراد في كل مجموعة فهي متساوية حكماً.

وبالتالي من كان عنده ذكور فقط أو إناث فقط فتوزع التركة بالتساوي بينهم فلا أعمام ولا أخوال. ولمزيد من التفصيل والبرهان انظر شرح آيات الإرث في هذا الكتاب.

ونلاحظ أن أعداد الأفراد في المجموعات لا تكون إلا أعداداً صحيحة، أما النسبة والتناسب بين أعداد مجموعة، وأعداد مجموعة أخرى، فقد يكون عدداً صحيحاً أو كسرياً. كأن نقول مجموعة ذكور فيها ذكران ومجموعة إناث فيها خمسة فالمجموعة الأولى عدد صحيح والمجموعة الثانية عدد صحيح أما نسبة الإناث إلى الذكور فهي عدد كسري 5/2 =2.5. وهكذا نفهم الفرق بين (فوق) و (أكثر) فأكثر تستعمل للأعداد الصحيحة فقط وفوق تستعمل للأعداد الصحيحة والكسرية معاً، وكأن نقول صوت البرلمان على مشروع القانون بأكثرية 60صوتاً إلى 50صوتاً فكانت النسبة 60/110= 54.54 % فوق الخمسين بالمائة.

أما إذا أخذنا مجموعة ذكور عدد أفرادها يساوي عدد أفراد مجموعة إناث، وكانت حصة المجموعة الأولى تساوي حصة المجموعة الثانية، كان نصيب الأنثى في هذه الحالة يساوي نصيب الذكر، وفي هذه الحالة يكون {وإن كانت واحدة فلها النصف}. أي مجموعة ذكور عناصرها يساوي الواحد (ذكر واحد) ومجموعة إناث عناصرها أنثى واحدة وبينهما تساوٍ.

وأما إذا أخذنا مجموعة أرامل من الرجال ومجموعة أرامل من النساء، وساوينا بين حصتي المجموعتين، أي:

حصة مجموعة الأرامل من الرجال = حصة مجموعة الأرامل من النساء

وكان عدد الأرامل من النساء ضعف عدد الأرامل من الرجال، كان نصيب المرأة الأرمل يساوي نصف نصيب الرجل الأرمل.

نصل بعد هذا كله إلى أن نفهم وبكل وضوح أن آيات الإرث جاءت لأهل الأرض جميعاً، بدليل ابتدائها بالمستوي الأول (ذكر / أنثى) وأنها بدأت بقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} ولم تأت أبداً كالشعائر فصوم رمضان لأتباع الرسالة المحمدية فقط إذ بدأت بقوله: {يا أيها الذين آمنوا} بينما آيات الإرث لم تبدأ بذلك، وأنها تحدد أنصبة الأفراد في المجموعات، هذه الأنصبة التي تتغير كما قلنا بتغير أعداد الأفراد في كل من المجوعتين، وأنها لا تمثل حالات إرثية بعينها، إذ يستحيل وجود حالة إرثية نموذجية تنطبق عليها قواعد التوزيع كما ورد في التنزيل. فقد أعطى التنزيل الحكيم الحدود لاستنتاج قواعد الإرث (حدود الله).

ونصل أخيراً إلى أن نفهم كيف أعطتنا نظرية المجموعات (الرياضيات الحديثة) زوايا وآفاقاً جديدة في قراءة آيات الإرث قراءة معاصرة، بعد أن أعطتنا آفاقاً جديدة في قراءة المجتمع.

فكما أن آيات الإرث تقسم الإنسان إلى مجموعات ذات مستويات، فبحسب الجنس إما ذكر أو أنثى، وبحسب العمر إما قاصر أو بالغ، وبحسب الوضعية الاجتماعية إما متزوج أو عازب أو مطلق أو أرمل، كذلك فإن نظرية المجموعات تبين أقسام المجتمع الأخرى. فعلى الأساس الديني ينقسم المجتمع مثلاً إلى مسلمين وملحدين. والمسلمون إلى مؤمنين ونصارى ويهود، والنصارى إلى كاثوليك وأرثوذوكس وبروتستانت، وهكذا. وعلى الأساس المهني ينقسم المجتمع إلى مجموعات، مهندسين وأطباء وعمال وفلاحين، نراها تنقسم بدورها في مستوٍ تالٍ إلى مهندسين مدنيين ومهندسين معماريين ومهندسي كهرباء. وقد تنقسم هذه في مستوٍ آخر إلى مجموعات.

فإذا نظرنا في المجتمع من خلال المجموعات التي تنقسم إليها بحسب الأسس المتعددة المختلفة – وهي ذات عدد كبير – ظهر لنا بشكل واضح مفهوم “الدرجية” التي أشار إليها قوله تعالى: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} الزخرف 32. حيث الدرجية بين المجموعات وضمن المجموعة الواحدة، ولكن لكل مجموعة ودرجة دورها الذي لا يقوم المجتمع بدونه وهكذا يظهر لنا أن المجموعات في المجتمع والدرجية في المجتمعات هي من سنن الله في المجتمعات الإنسانية مما لا يعني أبداً أن الله كتب على زيد أن يكون مهندساً منذ الأزل ولكنه قدر المجموعات واختلافاتها في المجتمع الإنساني. وهكذا يظهر لنا بشكل واضح مفهوم المصلحة الخاصة

Private Interest التي تختلف لكل مجموعة عن المصلحة الخاصة للمجموعة الأخرى، لا بل تختلف لكل مستوٍ عن المصلحة الخاصة لمستوٍ سابق أو لاحق في المجموعة نفسها. فكما أن المصلحة الخاصة لمجموعة الفلاحين تختلف عن المصالح الخاصة لمجموعات الأطباء والمهندسين والعمال، كذلك فإن المصلحة الخاصة لفلاحي القطن تختلف عن مصلحة فلاحي الحبوب والأشجار المثمرة والخضراوات.

ونصل أخيراً لنرى كيف أن السياسة Politics، وهي فن إدارة المصالح المتنازعة بحسب تعريفها، هي التي تدير هذه المصالح المتشابكة المشتركة حيناً والمتنازعة أحياناً، وتنظمها وتسوسها ضمن الدولة الواحدة والمجتمع الواحد، بشكل لا تطغى فيه ولا تنفى مصالح مجموعة على مجموعة أخرى ومصالح مستوٍ على مصالح مستوٍ آخر، لأن أي طغيان أو نفي في مصالح المجموعات بعضها على بعض يؤدي إلى تناقضات غير متصالحة، تؤدي بدورها إلى العنف والفساد. وهنا تكمن روح الديمقراطية وحرية الصحافة والمجتمع المدني مجتمع المساواة بين المجموعات كلها أمام القانون وفي المواطنة.

ثم نرى أن الاقتصاد هو عصب السياسة، وأن السياسة في الدولة يجب أن تقوم على مبدأ اقتصادي واضح، تستطيع من خلاله أن تعرِّف لكل فئة دورها ومستوى دخلها وحقوقها وواجباتها وهنا يظهر مفهوم النقابات والأحزاب في المجتمع المدني القائم على التعددية.

ومن تجمع المجموعات ذات المصالح المشتركة، يظهر مفهوم الأحزاب السياسية. فالحزب ليس سوى مؤسسة تمثل مصالح فئة أو مجموعة فئات محددة مشتركة المصالح، وتساعد على حماية هذه المصالح من أن تطغى عليها مصالح حزب آخر شكلته فئات أخرى ومن هنا نرى أن الحزب السياسي ذو فعالية في المجتمع المدني أعلى من فعالية النقابة لأن فعالية النقابة هي فعالية مهنية أكثر منها سياسية، أي أنها تضبط مواصفات ومستوى الأداء المهني فالنقابات تضبط الجانب المهني والأحزاب تضبط الجانب السياسي، لكن الحزب في حمايته ودفاعه عن مصالحها، يسلك أحد سبيلين:

1- إما أن ينفي مصالح الفئات الأخرى والأحزاب الأخرى تماماً، وبالتالي ينفي نشاطها السياسي، فيتحول المجتمع بذلك إلى مجتمع الحزب الواحد، وتنتفي التعددية. وهنا تكمن الديكتاتورية الطبقية بكل أبعادها. وهذا ما فعلته الأحزاب الشيوعية حين نفت ما سمته الطبقات البورجوازية أو الإقطاعية أو الرأسمالية نفياً كاملاً، وأعلنت ديكتاتورية البروليتاريا والدولة العلمانية المستبدة، ونحن نرى أن هذا النفي حصل في الماركسية اللينينية في القرن التاسع عشر في ظل غياب الرياضيات الحديثة عن الساحة العلمية آنذاك، حيث تم تقسيم المجتمع إلى طبقات ينفي بعضها بعضاً، وتمت محاولة خداع قوانين الاقتصاد التي لا تخدع. وهكذا جاء مفهوم الطبقة عوضاً عن مفهوم المجموعة مفهوماً ضبابياً غير واضح، وقد طبق العنف في هذا النفي بأبشع صوره بتجربة طوباوية فاشلة هدفها إلغاء التاريخ الإنساني، بطرح الغائية التاريخية في أطروحة المجتمع الشيوعي فنفت الإنسان نفسه، وقد ضحك التاريخ على هذه التجربة عوضاً عن أن يضحكوا عليه أي مكر التاريخ بهم، وعلى كل من يمارس العمل السياسي أن يحذر مكر التاريخ ومكر العقل الإنساني، فالتاريخ لا يتوقف عن السير والعقل لا يتوقف عن العمل. فهو إما أن يعمل في الواقع الموضوعي وفهمه وتحليله وإن لم يقم بذلك فإنه يعمل في الممكنات العقلية المجردة وهذا ما حصل في عصور الانحطاط حيث انشغل العقل العربي في الممكنات العقلية واستقال عن العمل في تحليل الواقع الموضوعي الكوني والاجتماعي ففقد بُعْدَ الصيرورة.

2- أو أن لا ينفي مصالح الفئات والأحزاب الأخرى، ولا ينفي نشاطها السياسي، وهذه هي الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والانتخابات، وحرية الرأي والرأي الآخر، وحرية الصحافة والكلمة والفكر، ضمن مجتمع مدني تتجسد فيه الثقافة الحقيقية للشعب بكل متنوعاتها، ويكون صاحب الحق بالتشريع فيه هو إجماع الأكثرية، شرط عدم نفي الأقلية مهما كان نوعها مهنياً أو دينياً أو قومياً، وعدم نفي حقها بالوجود والحرية والتعبير والممارسة السياسية.

لكن هذا الاحتمال الثاني لا يتحقق إلا في مجتمع ناشط اقتصادياً، ومتقدم علمياً وتكنولوجياً، وواعِ لمسؤولية مواطنيه أمام المجتمع ولأهمية الانتخابات والرأي العام، وإلى أن الدولة ليست سلطة مفارقة عن الشعب فلا يوجد شيء أسمه مصلحة الدولة ومصلحة الشعب، فهناك مصلحة واحدة هي مصلحة المجتمع الذي يوجّه الدولة من خلال مؤسساته المدنية التي يمكن أن تعد بالمئات.

فالحاكم في مجتمع مدني من هذا النوع يهاب المحكومين ويخافهم لأنهم هم الذين يوجهونه، على عكس الأنظمة الديكتاتورية. والسياسة في دولة مجتمعها من هذا النوع، تقوم من أجل التعايش بين الفئات على مبدأ التنازلات المتبادلة من كل مجموعة لصالح المجموعات الأخرى. والبرلمان باعتباره الممثل الوحيد لكل مجموعات وفئات المجتمع لا لبعضها هو المكان الوحيد الذي تدور فيه نقاشات المصالح وإقرار التنازلات المتبادلة، وهذا هو جوهر الديمقراطية.

فالديمقراطية تؤتي أكلها عندما يكون الاقتصاد والسياسة الاقتصادية هي العصب الأول المحرك للقرار السياسي، لأن الهم الاقتصادي (مستوى المعيشة / مستوى الدخل / التأمين الصحي والاجتماعي.. الخ) هو الهم المشترك بين جميع فئات المجتمع بمستوياته ومجموعاته دون استثناء، الذي يستحيل قهره أو إغفاله أو إهماله. فإذا حصل وأغفله القرار السياسي والبرنامج السياسي عن جهل أو عن عمد أو قام بقهره وقمعه، تراه يعبر عن ذاته في صور مشوهة يتجسد فيها الفساد الإداري والأخلاقي بأبشع أشكاله (دعارة / رشوة / غنى غير مشروع).

وفي ظل دولة ديمقراطية ومجتمع مدني تظهر السمات والثقافة الحقيقية للمجتمع بكل فئاته صغيرة كانت أم كبيرة. أما لو حاولنا تطبيق الديمقراطية على مجتمع منقسم إلى مجموعات، لا تعتبر المصالح الاقتصادية والمعاشية والإنتاج والخدمات أساسية ومسيطرة فيه، نتج عندنا ديموقراطية ممسوخة. وهذا ما نراه واضحاً في الدولة القبلية العشائرية وفي الدولة الدينية، حين يتم تقسيم المجتمع إلى مجموعات ذات طبيعة قبلية، أو إلى مجموعات ذات طبيعة دينية، بدلاً من تقسيمه إلى مجموعات ذات طبيعة اقتصادية ومصالح مشتركة في المجموعة الواحدة متنازعة في المجموعات المختلفة.

فحين طبعت الأسرة والعشيرة والقبيلة التقسيمات المجتمعية بطابعها ظهر المجتمع الذكوري (المجتمع البطركي)، وهذا ما كان سائداً عند العرب في زمن البعثة النبوية. حين كان يجري حل الأمور السياسية على أساس (القبيلة – العشيرة – العائلة)، مما نفهم معه لماذا كانت المرأة عندهم عنصراً ثانوياً لاحقاً، مرتبطاً بمجتمع الأبوة، تدور معه أينما دار، ولماذا ظلت هذه الصيغة الاجتماعية سائدة في عصر التدوين وتطور الفقه الإسلامي تاريخياً، ولماذا مازلنا نعيشها حتى بعد مرور أربعة عشر قرناً كاملة.

ومن هنا نفهم أخيراً سبب الذكورية الأبوية التي سيطرت على الفقه الإسلامي في زمن التدوين والتأصيل، والتي مازالت تسيطر على فكرنا الفقهي حتى اليوم.. وإذا عرف السبب بطل العجب.

هذا كله يفسر لنا ما حدث في السقيفة والجمل وصفين، والتي انعكست على علم المواريث بشكل واضح جلي بتفضيل الذكور على الإناث وتبرير ذلك بأن الذكر هو المسؤول من أخ وعم، وبالتالي يأخذ حصة أكبر، وهذه إحدى إشكاليات الإرث التاريخي. وما حدث في الفتنة الكبرى، يوم كان قرار تعيين الحاكم ينطلق من أساس قبلي عشائري أسري مسيطر على المجتمع (المهاجرين- الأنصار – الأوس – الخزرج – الأئمة من قريش)، وكان العامل الاقتصادي ثانوياً في الأهمية عندما كانت العقيدة أقوى من الغنيمة، حتى عهد عثمان بن عفان، حيث بدأ العامل الاقتصادي يحتل مكانته ويمشي جنباً إلى جنب مع العامل القبلي العشائري الأسري. مما يدل على أن الأمور السياسية التي حدثت في عهد البعثة وفي عهد الراشدين هي قرارات سياسية لا تخضع للأسلمة وغير قابلة لأن يقاس عليها، ووضع هذه الأحداث في سياقها التاريخي يسمح لنا أن لا نستحي مما حدث في الفتنة الكبرى ويعفينا من مهمة الدفاع أو الهجوم على بعض الصحابة وإقامة محكمة لهم.

أما حين تم تقسيم المجتمع إلى مجموعات على أساس ديني، أي إلى مسلمين مؤمنين ونصارى ويهود وبوذيين وبراهمة وعبدة نار، ثم تم تقسيم المؤمنين إلى سنة وشيعة، والنصارى إلى أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، ثم تم تقسيم السنة مثلاً إلى شافعية ومالكية وحنابلة وأحناف، ومثلها باقي الطوائف الأخرى، أصبحت الدولة دولة دينية، وتراجع العامل الاقتصادي ومعاش الناس ورفاهيتهم إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة، وساد الاستبداد والقمع. وفي دولة من هذا النوع لا يمكن تحقيق الديموقراطية، سواء وجدت فيها انتخابات أم لم توجد. ذلك لأنه إما أن تقع الدولة بالقوة تحت سلطان طائفة معينة تنفي الآخر وتسيطر على القرار السياسي والتشريعي، تارة خلف شعار حاكمية الله وتارة تحت شعار هكذا أجمع العلماء. أو أن تقع الدولة تحت سلطان طائفة تشكل الأكثرية، فتصبح الانتخابات مبرراً شرعياً لنفي الآخر والسيطرة على القرار السياسي والتشريعي وفرض ديكتاتورية الأكثرية خلف شعارات مختلفة. وفي كل الأحوال نجد المال والنفوذ والأنشطة الاقتصادية محصورة بيد هذه الفئة أو تلك، مما يؤكد ما قلناه عن العلاقة المباشرة بين الاقتصاد والسياسة، فهما لا ينفصلان حتى لو أردنا لهما ذلك.

أخيراً، حين يجري تقسيم المجتمع على أساس قومي اثني شوفيني، وتسيطر فيه إحدى هذه القوميات وتنفرد بالسيادة لنفسها، وتقوم الدولة بنفي القوميات الأخرى، تظهر ديكتاتورية الأكثرية القومية. والمشكلة هيأن القومية لها وجود موضوعي، والدولة القومية موجودة فعلاً وحقاً. فالقومية هي حاملة الثقافة، حيث تحدد لغة القوم آلية التفكير عند المتكلمين بها. ومن هنا فنحن نقول “الثقافة العربية”، أي الثقافة المكتوبة باللغة العربية بغض النظر عن قومية كاتبها. وبما أن القومية وجود والإسلام عقيدة وسلوك، فإننا نقول “الثقافة العربية الإسلامية”.

المجتمع المدني هو الحل:

بعد هذا كله قد يخطر لسائل أن يسأل: فما الحل والطوائف موجودة والقوميات موجودة والمشاكل الخارجية موجودة وتناقض المصالح الداخلي موجود بمختلف أشكاله القومية والطائفية والاقتصادية؟ نقول: الحل هو في المجتمع المدني والدولة المدنية.

إذا كان المجتمع بالأساس الفعلي الواقعي يتألف على صعيد الدين من مجموعات، وعلى صعيد القومية من مجموعات، وكذلك على صعيد العمل والمهنة والدخل والوضع الاجتماعي، فيجب أن يكون هناك قاسم مشترك يجمع هذه المجموعات ويوحدها في مجموعة واحدة، هذا القاسم المشترك هو المواطنة.

وبوجود هذا القاسم الذي يربط أفراد كل المجموعات بعضهم ببعض يظهر مفهوم المساواة بين أفراد كل المجموعات، ويندمج الجميع في مجموعة واحدة هي مجموعة مواطنين، تمثل مفهم الشعب، وتتجسد فيها العلاقة الجدلية بين “أنا” المواطن الفرد، وبين “نحن” المواطنين في المجموعة.

هذا الرابط المشترك الجامع الموحد، يجب أن يكون معروفاً ومعرفاً، فالمساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات يوجب وجود قانون مدني يتساوى فيه وأمامه الجميع بدون استثناءات، ويخضعون للمساءلة. كما يوجب وجود معايير أخلاقية Code Ethics ومثل عليا يخضع لها وبما أن المعايير الأخلاقية هي أركان الإسلام فبهذا المفهوم لا يمكن فصل الإسلام عن المجتمع وعن الدولة فبدون هذه المعايير يتحول المجتمع إلى مجتمع غابة وتتحول الدولة إلى وحش مرعب.

إن للإسلام أركاناً شرحها وفصلها التنزيل الحكيم، تعتبر المثل العليا والوصايا الأخلاقية ركناً هاماً منها، تمثل ما أسميه ميثاق الإسلام فهي مثل عليا أخلاقية إنسانية عامة، تفقد الدولة بغيابها المبرر الأخلاقي لوجودها، لا يستطيع الفرد ولا الجماعة في كل أنحاء الأرض الخروج عنها. وهذا هو الجانب العالمي للإسلام، وهذا هو مصداق قوله تعالى {إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} الأعراف 158.

لقد قلنا، ونقول دائماً، إن الإسلام كما نراه في التنزيل الحكيم هو الدين الوحيد عند الله، والذي لا يرتضي بديلاً عنه من عباده. وقلنا ونقول دائماً إن الإسلام بدأ بنوح واختتم بمحمد مروراً بجميع المذكورين في التنزيل من أنبياء ورسل، وقلنا ونقول دائماً إن أركان هذا الإسلام تضم مُثُلاً عُليا أخلاقية إنسانية، جاءت في رسالات الرسل على شكل وصايا، ترسم للإنسان أينما كان خط السلوك القويم (الصراط المستقيم) وتبين له ما يفعل وما لا يفعل. والمتأمل في آيات الوحي العظيم يرى أن ثمة وصايا لنوح جاءت ضمن ما أوحاه تعالى إلى خاتم أنبياءه محمد (ص)، وهي ذاتها وصايا إبراهيم وموسى وعيسى، وذلك في قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ َِمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى} الشورى 13.

لقد كانت المثل العليا والقوانين الأخلاقية الإنسانية عند نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مجرد وصايا، كما في قوله تعالى: {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} في سورة الأنعام 151 و 152، ثم ارتفعت درجتها في الرسالة المحمدية لتصبح محرمات، كما في قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ} الأنعام 151، والمحرمات في التنزيل الحكيم اثنا عشر محرماً، تسعة منها في سورة الأنعام سمّاها تعالى الصراط المستقيم، أما العاشرة فهي محارم النكاح في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ….} النساء 23. وأما الحادية عشرة فهي تحريم الربا في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..} البقرة 275، وأما الثانية عشرة والأخيرة فهي تحريم المحرم من المآكل والذبائح وغيرها في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المائدة 3.وتفصيل هذه المحرمات هو الذي عناه تعالى بقوله: {وَمَا لَكُمْ إلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّ مَ عَلَيْكُمْ} الأنعام 119.

يضاف إلى هذا كله عدد آخر من المحرمات وردت في الرسالة المحمدية ولم ترد فيما قبلها من الرسالات السماوية نخص منها بالذكر: الأشهر الحرم (التوبة 136) و المسجد الحرام (النمل 91) وصيد البر في حال الإحرام (المائدة 96).

ونتوقف عند قوله تعالى في سورة الأنعام 153، وهي الآية التي تلت المحرمات التسع الواردة بشكل وصايا في الكتب السالفة: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. ونفهم أن صراط الله المستقيم هو الأخذ بالوصايا الواردة في الآيتين السابقتين 151،152، ولهذا قال: {فاتبعوه} بصيغة المفرد، أما الخروج عنها فقد جاء بصيغة الجمع في قوله: {ولا تتبعوا السبل}. ذلك لأن الوصايا لا تصير صراطاً مستقيماً إلا بإتباعها دفعة واحدة ككل لا يتجزأ. أما الخروج عنها فلا يمكن أن يكون دفعة واحدة، إذ يستحيل أن نرى إنساناً يقتل ويعق والديه ويحنث باليمين ويخون العهد ويشهد الزور ويأكل حق اليتيم ويمارس الفواحش ظاهرها وباطنها. وعلى رأس ذلك كله يشرك بالله، ويخرج عن صراط الله المستقيم بكل سبله جملة واحدة. قد نجد في الواقع إنساناً يشرك بالله ويبر والديه، أو يغش بالمواصفات ولا يشهد الزور، أو يحسن رعاية اليتيم ويطفف في المكاييل، وقد نجد إنساناً يرتكب الفواحش وآخر لا يشهد بالحق وثالثاً يشرب الخمر ورابعاً يلعب الميسر، لكن من الاستحالة بمكان أن نجد إنساناً واحداً خرج على كل هذه الوصايا دفعة واحدة، وهذا معنى صيغة الجمع في قوله تعالى: {ولا تتبعوا السبل}.

نعود لنتأمل هذه الوصايا التي سماها تعالى الصراط المستقيم، وسميناها نحن القانون الأخلاقي الناظم للعمل الصالح، فنجدها مقبولة ومتفقاً عليها عند أهل الأرض قاطبةً بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق واللسان، ونجد أن المجتمعات لا تقوم بدونها محرمةً كانت أم غير محرمة، أي أن الملحد لا يستطيع أن يشهد الزور ويقتل بغير الحق ويحنث اليمين ويطفف المكاييل بحجة أنه ملحد، وأن هذه الأمور غير محرمة عنده. ونجد أخيراً أن هذه الوصايا فطرية، تنسجم مع إنسانية الإنسان التي فطره الخالق عليها، ومن هنا ننطلق إلى القول بأن المجتمع الإنساني كما يرسمه التنزيل الحكيم مجتمع إنساني مدني أساسه القانون الأخلاقي والصراط المستقيم، وأن مقولة الدولة الدينية التي يطلقها البعض مقولة غريبة تماماً لا تنبع من التنزيل الحكيم الذي نزل كتاباً للإنسانية جمعاء، وليس لطائفة أو فئة أو عشيرة بعينها.

قد يسأل سائل: فماذا عن أولي الأمر، وطاعتهم واجبة مقرونة في التنزيل الحكيم بطاعة الله ورسوله؟ نقول: إن وجود أولي الأمر بداية أمر مفروغ منه، إذ لا بد من أولي أمر في المجتمع، وإلا تحول هذا المجتمع بعدم وجودهم إلى قطيع. لكن الله في التنزيل الحكيم لم يأخذ على عاتقه أمر تعيين أولي الأمر هؤلاء (الدولة/السلطة)، لأنه عبارة عن حالة تعاقدية بين الناس من جهة، وبين من يقبل بهم هؤلاء الناس كأولي أمر من جهة أخرى، ومن هنا نشأ مفهوم الدولة التي تخرج من الشعب وتعمل من أجل الشعب وتحكم باسم الشعب. ومن هنا أيضاً انقسمت السلطة إلى ثلاث سلطات: تشريعية/قضائية/تنفيذية. فإذا تحقق ذلك، فهذا لا يعني أبداً أن الدولة بلا مثل عليا، أو أن الشعب بلا دين، أو أن خرقاً حصل لصراط الله المستقيم في تنزيله الحكيم.

وباختصار نقول: إن مؤسسات الدولة مؤسسات حيادية تعكس بشكل عفوي الثقافة الحقيقية للشعب، ولا علاقة لها بدين أو تنزيل.

ولكن ماذا عن الشعائر من صلاة وزكاة وصوم وحج، وما علاقتها بالدولة المدنية؟ نقول: إن المثل العليا الإنسانية التي تحكم الدولة المدنية، وجدت من قديم الأزمان، وخضعت للتطور التراكمي عبر مسيرة التاريخ. أما الشعائر فقد خضعت للتنوع بعيداً عن مسار التاريخ. فالصوم عندنا هو ذات الصوم عند أقوام آخرين لكن له شكلاً آخر. فالبعض يصوم عن الكلام، ونحن نصوم عن الطعام والشراب، والبعض لا يتقيد بصيامه بنهار أو ليل، ونحن نصوم في النهار، والبعض لا يلتزم في صيامه بشهر معين، ونحن نصوم في رمضان، والبعض يصوم امتناعاً عن بعض الأطعمة، ونحن نمتنع عنها كلها، والبعض يفهم الصوم هجراً لكل اللذائذ والطيبات هجراً لا رجعة فيه، ونحن نصوم عن اللذائذ نهاراً ونأتي ما حل منها ليلاً، وهناك أخيراً بعض لا يصوم على الإطلاق. وكذلك الصلاة والحج.

لقد خضع الجانب الشعائري (العبادات كما يسمونها) إلى التنوع من ملة إلى أخرى، وأخذ شكله على يد رسولنا الكريم (ص)، فنحن اليوم نصوم ونصلي ونحج تماماً كما صام وصلى وحج رسولنا الكريم، وفي هذا تظهر هويتنا، ونعرف بأننا من أتباع محمد (ص) والمؤمنين برسالته. وفي هذا أيضاً تتحقق الاستمرارية الإيمانية لهويتنا التي أخذناها من سنة الرسول الفعلية حصراً، حين فصل بنفسه الجانب الشعائري عن الدولة وسلطاتها، ووضع منذ ذلك العصر أهم أساس من أسس المجتمع المدني، وهو عدم تدخل الدولة بأجهزتها في أمور الصلاة والصوم والحج، لأن الدولة تعني السلطة، والسلطة تعني القمع والإكراه والعقوبة للمخالفين. والنبي لم يستعمل سلطة الدولة في الشعائر بأي وجه من الوجوه، وفصلها عن السلطة فصلاً كاملاً عدا الزكاة، التي كانت في عصره مصدر الدخل الوحيد لميزانية الدولة، ثم انفصلت بدورها عن الدولة بعد أن انفتحت أمامها أبواب جديدة للدخل.

ثمة من يروج مقولة تزعم أن الدولة المدنية دولة بلا دين، وهذا غير صحيح. فالدولة أولاً وآخراً فئة من الشعب، وحين يكون الشعب بلا دين تأتي دولته أيضاً بلا دين، لكن الواقع حولنا يقول غير ذلك، لأن المتأمل لا يجد في الدنيا كلها شعباً بلا دين، ولو في حدوده الدنيا, والحد الأدنى من الدين هو المثل العليا، فهل رأيتم شعباً قديماً أو معاصراً دون مثل عليا?

الدولة المدنية لا تنظر إلى الناس ولا تقومهم بميزان الشعائر، لكنها في الوقت نفسه لا تمنعهم منها ولا تكرههم عليها. ومع ذلك فنحن حين ننظر إلى العالم، نجد الناس يصلون ويصومون ويتصدقون، كل بحسب الشكل الذي ترسمه له ملته، ونجد المساجد والكنائس والكنس ملأى بالناس، وهذا مصداق ما نقوله عن الجانب الشعائري في الدين.

ويعود السائل ليسأل: إذا كان الدين مثلاً عليا إنسانية يقبلها أهل الأرض بفطرتهم، وإذا كانت الشعائر لا علاقة لها بالدولة، والمرء حر في اختيار الشكل الذي يؤدي عليه شعائره، فأين هي المشكلة إذاً؟ أقول: المشكلة هي في التشريع.

والتشريع هو الأحكام. والأحكام هي الآيات التي ترسم للإنسان ما يفعل وما لا يفعل في مجال البيع والشراء والزواج والطلاق والإرث والعقوبات، التي لا يمكن فصلها عن الدولة مدنية كانت أم دينية، ملكية أم جمهورية، ديمقراطية أم ديكتاتورية، قومية أم أممية.

إن للدين كما أسلفنا جوانب ثلاثة: جانب المثل العليا الذي لا يمكن فصله عن الدولة ولا عن المجتمع، وجانب الشعائر الذي فصله رسولنا الكريم عن الدولة منذ العصر النبوي، وجانب التشريع والأحكام الذي يرسم حدود الله في حياة الفرد والدولة والمجتمع، والمشكلة هي في هذا الجانب الثالث.

لقد خضعت التشريعات السماوية للتطور، منذ عهد نوح إلى عهد محمد (ص)، فتم إلغاء بعضها وتعديل بعضها. وهذا ما أسميه النسخ بين الشرائع السماوية (14).

والنسخ بهذا المعنى ليس أكثر من تطور على محوري السيرورة والصيرورة. فإذا نظرنا في كتاب موسى، نجد فيه أكثر من ستمِئة بند تشريعي، بينما نجد البنود التشريعية في التنزيل الحكيم أقل من ذلك بكثير، والسبب هو أن التشريعات في كتاب موسى عينية مشخصة جاءت لحالات بعينها تتوافق مع زمن ورسالة موسى، أما التشريعات في التنزيل الحكيم فقد جاءت عامة مجردة غير مشخصة، تقوم على نظرية الحدود، أي أن التشريع في التنزيل جاء تحت عنوان حدود الله الدنيا منها والعليا، وما على المجتهد الفقيه إلا أن يجد ضمن هذه الحدود حلولاً لما يواجه من حالات، وهذه هي الحنيفية في التشريع.

فالتشريع الإسلامي تشريع مدني إنساني يتحرك ضمن حدود الله ويختار ما يلائم ظروف الزمان والمكان، في أحكام البيع والشراء والزواج والطلاق والإرث. ولقد أشرنا في كتابنا الأول إلى أن الإرث وأحكامه يخضع لحدود الله، وسنفصل في كتابنا هذا بعونه تعالى ما هي الحدود في الإرث، إنما قبل ذلك علينا أن نقف قليلاً أمام علم أسمه أسباب النزول، يصر البعض على حشره بين علوم القرآن.

(2) تعليقات

محمد إبراهيم

بحثت عن قول ابن عابدين المنسوب إلى حاشية ابن عايدين بكل الصيغ فم أجده فأين ورد هذا القول

الأخ محمد

يرجى تحديد القول المقصود ومن نسبه.

خيرالدين

ابن عابدين لم يقل هذا الكلام هناك قول للكرخي المعتزلي قريب من هذا ، أرجوا التثبت والأمانة في النقل رجاءا .