ب – القصاص والعقوبة:

ثمة أثر آخر من آثار الاستبداد على علوم القرآن هو في القصاص والعقوبات.

القصاص جاء من (قص). والقص في اللسان العربي أصل واحد صحيح يدل على تتبع الشيء. ومن ذلك قولهم: قصصت الأثر، إذا تتبعته. ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه يفعل به مثل فعله الأول فكأنه اقتفى أثره. ومن الباب: القصة والقصص، كل ذلك يتتبع فيذكر. ومن الباب: قصصت الشعر، وذلك أنك قصصته، فسويت بين كل شعرة وأختها، فصارت الواحدة كأنها تابعة للأخرى مساوية لها في طريقها (ابن فارس).

أما العقوبة، فجاءت من (عقب). ولها أصلان صحيحان، أحدهما يدل على تأخير شيء، والإتيان بغيره بعده، والآخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة، وسميت العقوبة عقوبة لأنها تكون آخر وثاني للذنب، والعاقبة هي ما يعقب الأمر من خير أو شر، وكل شيء يعقب شيئا فهو عقيبه (ابن فارس). فالعقوبة هي ما يعقب الذنب أكانت من جنسه أم من غير جنسه.

من هنا نرى أن للقصاص، كعقوبة، طبيعة خاصة به، هي طبيعة المماثلة للجرم كما وكيفا. أي أن فعل العقوبة هو نفس فعل الذنب، وقد ورد القصاص في التنزيل الحكيم بأربعة مواقع، جاءت كلها بهذا المعنى:

- {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} البقرة 178.

- {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب…} البقرة 179.

- {الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين} البقرة 194.

- {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} المائدة 45.

فالقصاص كما ورد في الآيات الأربع، عقوبة تطابق فعل الذنب نفسه كما وكيفا:

| الجرم (الفعل) | القصاص (العقوبة) |

| قتل النفس | قتل النفس |

| قلع العين | قلع العين |

| جدع الأنف | جدع الأنف |

|

كسر السن |

كسر السن |

| جرح الرأس بطول 1 سم وعمق 1/2 سم | جرح الرأس بطول 1 سم وعمق 1/2 سم |

| جرحان في اليد وجرح في الصدر (مع توصيف كل جرح) | جرحان في اليد وجرح في الصدر (مع توصيف كل جرح) |

فإذا كسر زيد سنا لعمرو، وكسر عمرو سنين لزيد، فالقصاص أن يكسر زيد سنا أخرى لعمرو. أي حذو النعل بالنعل كما يقولون. ونحن نستعمل القصاص في يومنا هذا بكل أنحاء الأرض في المؤسسات المالية والبنوك والحساب ونسميه “التقاص”. فإذا كان لمؤسسة زيد 100 ليرة عند مؤسسة عمرو، وكان لمؤسسة عمرو 50 ليرة عند مؤسسة زيد، فالتقاص أن تدفع مؤسسة عمرو لمؤسسة زيد 50 ليرة ليقفل الحساب.

لهذا لا يمكن أن يأتي القصاص إلا موضحان أي القصاص بماذا.. وفعلا جاء القصاص في التنزيل الحكيم موضحا: القصاص في القتلى… الحرمات قصاص… الجروح قصاص. إضافة إلى أن عقوبات القصاص يجب أن تحمل وجه المماثلة مع الذنب كما وكيفا. وفعلا فقد عددت آية المائدة حالات القصاص بالنفس والعين والأنف والسن وسحبتها على الجروح التي لها مئات الحالات، مما لا يمكن معها تحديد كل حالة على حدة، وعرفت أنا لقصاص هو في الضرر الجسدي.

كما حددت المماثلة بالقصاص في عامل الزمن بآية البقرة 194 {الشهر الحرام بالشهر الحرام} فأباحت القتال في الشهر الحرام للرد المماثل على من يقاتل بالشهر الحرام بقولها {الحرمات قصاص} كما حددت رد العدوان بالمثل وهو قصاص {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.

والمماثلة والرد بالمثل دون زيادة، وردت في آيات سبقت آية البقرة 194. فالله تعالى يقول: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا…} البقرة 190. ثم يقول {… وأخروجوهم من حيث أخرجوكم … ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم…} البقرة 191. ولهذا فهو سبحانه حين يقول في الآية 178، {كتب عليكم القصاص…} فإنما يشير بالألف واللام العهدية هذه إلى ما كان قد ذكره قبلا من القصاص بالمماثلة الذي أصبح واضحا في الأذهان. وكما عرف سبحانه القصاص في آية المائدة بأنه الضرر الجسدي يلحقه إنسان بإنسان آخر، فقد أوضح القصاص في الآيتين 178 و194/البقرة بأنه القتال والحرب.

ونلاحظ في الآيات الأربع أن لفظ “قصاص” جاء معرفا في آيتين ونكرة في آيتين. ولقد ذكرنا أن التعريف في الآيتين يعني الإشارة إلى ذلك القصاص بالمماثلة من جهة والمتعلق بالقتال من جهة أخرى، وأن الحياة، الواردة في الآية 179، موجودة في هذا القصاص المشار إليه بالذات.

نفهم من ذلك كله إذن، أن مماثلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، مماثلة تختص بالقتلى، أي بالقتال الجماعي، أما مماثلة النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن، فمماثلة تختص بالقتال الفردي الذي يقع بين شخصين، وهي مماثلة عينية أنزلت في كتاب موسى من قبل، بدلالة سياق الآيات في سورة المائدة. وهنا يبرز سؤال هام جدا: كيف نطبق هذه الآيات في حالة أنثى قتلت رجلا حرا، أمة كانت أم حرة؟ أو في حالة عبد قتل حرا؟ أو في حالة حر قتل أنثى، أمة كانت أم حرة؟ كيف نطبقها وفي أذهاننا فكرتين مسبقتين: الأولى أن القصاص هو الحدود والعقوبات، والثانية أن القصاص هو العقوبة في الخصومات الفردية حصرا.

فإذا قتلت الأنثى حرا، إما ن نقتلها به، فنطبق آية النفس بالنفس، ونخالف آية الحر بالحر والأنثى بالانثى. أو أن نقتل به رجلا من أهل المرأة، فنطبق آية الحر بالحر، ونخالف آية النفس بالنفس حين نقتل رجلا لم يقتل أحدا. فما هو المخرج من هذا التناقض، والآيات كلها آيات الله وأحكام أم الكتاب؟ ونحن نرى أنه لا يمكن إزالة هذا التناقض إلا إذا فهمنا أن آية {النفس بالنفس} جاءت للجرائم الفردية وأن آية {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} جاءت لحالات القتال الجماعي، بدلالة قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى…}.

فإذا قتل زيد عمروا (حالة قتل فردية) نطبق آية {النفس بالنفس} ونعدم زيدا، وإذا قتلت سعاد سعيدا (حالة قتل فردية) نطبق آية {النفس بالنفس} ونعدم سعاد، حتى لو كان المقتول ذكرا. وهذا ما نسميه أحكام القانون المدني.

أما آية {الحر بالحر والعبد والأنثى بالأنثى} فلا يمكن تطبيقها إلا في وجود جماعة أولى (أسرة، عشيرة، قبيلة) وجماعة ثانية (أسرة، عشيرة، قبيلة) وجهة ثالثة أقوى من الجماعتين، ولها سلطة مركزية (سلطة الدولة). وهذا لا يكون إلا في مجتمع تسوده العشائرية والقبلية، يعجز القانون المدني فيه {النفس بالنفس} عن إقرار السلام والأمن بين الأسر والعشائر.

فإذا قام خلاف بين أسرتين أو عشيرتين أو قبيلتين، وقاد هذا الخلاف إلى قتال نتج عنه سقوط قتلى، فما هو الحل الذي ينهي هذا الوضع دون ذيول، ودون ثارات قد تستمر عشرات السنين، يعيش فيها الطرفان حالة الرعب الدائم، وحوادث القتل الثأرية التي تولد بدورها ثأرا جديدا في سلسلة لا تنتهي.

الحل هو في آية {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}، حيث تأتي السلطة المركزية (الدولة) كطرف ثالث أقوى من العشيرتين، وتحصي القتلى في عشيرة زيد والقتلى في عشيرة عمرو، فينتج لديها، مثلاً، الجدول التالي:

| قتلى عشيرة زيد | قتلى عشيرة عمرو |

| أحرار 10 |

أحرار 8 |

| عبيد 15 | عبيد 20 |

| إناث 8 | إناث 10 |

ثم تتم مساواة القتلى بين العشيرتين، بأن تقوم السلطة المركزية دون تحقيق، أو سؤال أو جواب، بقتل رجلين حرين من عشرة عمرو، و5 عبيد وامرأتين من عشيرة زيد، ليصير عدد القتلى في العشيرتين متساوياً بالقصاص حذو النعل بالنعل. وتنطبق الآية بعد أم تم إلغاء الرق على الذكور والإناث {الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى}.

في هذه الحالة فقط، لن تبقى ثارات، وستفضل العشائر والأسر بعدها أن تنهي خلافاتها بالتفاوض، إذ يصبح القتال لا معنى له، ولن يجرؤ أي زعيم أسرة أو عشيرة أو قبيلة على أخذ قرار بالقتال على مسؤوليته، لأنه سيعرض للإعدام بالقصاص إناثاً قد تكون ابنته منهن، وذكوراً قد يكون هو أخوه أو ابنه منهم.

في هذه الحالة فقط، تتحول الحرب إلى نتيجة واحدة بين الطرفين المقاتلين، فلا غالب ولا مغلوب مع القصاص في القتلى، ويصبح تطبيق الآية بلسماً شافياً لجميع حالات الخلاف العشائري والقبلي، وعلاجاً لقضايا الثأر عند الأسرة الكبيرة التي قد تستمر لسنين وسنين. ويعتبر الردع النووي في العصر الحديث مكافئاً للقصاص في القتلى، فعندما تمثلت دولتان سلاحاً نووياً فالحرب مستحيلة، والنتيجة لا غالب ولا مغلوب، بل دمار لكلا الطرفين.

قد يظن المرء للوهلة الأولى، أن في تطبيق الآية بالشكل الذي شرحناه ظلماً وإجحافاً، أي أن نقتل أناساً لم يثبت بالبينة أنهم ارتكبوا ما يستحقون عليه القتل، هنا تأتي الآية 179 من البقرة لتقول (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} أي أن ثمة سراً في القصاص (قصاص المماثلة الذي يطبق في القتال) يحمل ثناياه الحياة، لا يعرفه إلا أصحاب العقول:

كتب عليكم القصاص في القتلى (هنا اللام لام التعريف) >>>> ولكم في القصاص حياة (هنا اللام لام العهد)

القصاص في القتل >>>> الحياة بأمن وسلام بين العشائر والأسر، تختفي فيها الثارات التي تطيح بمئات الأبرياء على مر السنين

ومثل هذا التشريع، الذي يحقق إنهاء الثأر في المجتمعات العشائرية والقبلية، ويرفع المجتمع إلى مجتمع مدني يسوده قانون {النفس بالنفس} لا يحق لأحد أن يأخذه على عاتقه إلا الله سبحانه، لأنه وحده واهب الحياة، وهو وحده صاحب الحق في قرار ينفذ القتل في حالات كهذه، وفي حالات أخرى، لأن قتل الإنسان أمر في غاية الخطورة والجدية.

وهنا نلاحظ كيف زال التناقض الذي كنا نتوهمه في الآيات، حيث اعتبر بعض كتب التراث هذه الآية منسوخة نسختها آية النفس بالنفس (انظر الكشاف للزمخشري) كما نلاحظ أن آية القصاص في القتلى لا تسري بمفعولها على مجتمع مدني قطع شوطاً في سلم الحضارة، فإذا طبقناها عليه نكون قد ظلمناه وظلمنا أنفسنا ووضعنا تشريعات الله في غير ظروفها، تماماً مثل آية {النفس بالنفس} التي لا تكفي لحل إشكالات الثأر في حالات العشائرية القبلية.

وقد يسأل سائل، ألا يوجد حل أخف من هذا وأرحم؟ أقول، نعم يوجد !! وهو في تتمة الآية بقوله تعالى: {.. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمةٌ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم}. فاستكمال الآية يبين لنا أن القصاص في القتلى، هو في قتال بين مؤمنين، وضمن دولة واحدة، لذا قال: {فمن عفي له من أخيه شيء}، والتخفيف هو أن يتنازل الطرف ذو الضحايا الأكثر في حقوقه في القصاص، شريطة إنهاء القتال، دون إضمار الثأر لنفسه فيما بعد، لذا قال: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليمٌ}، واعتبر سبحانه التنازل عفواً ولم يعتبره صدقة تسجل في صحيفة من عفا، وهذا غير الذي يتنازل عن حقه في حالة القتل الخطأ، إذ اعتبر تنازله صدقة في قوله: {.. ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ودّيةٌ مسلّمةٌ إلى أهله إلا أن يصّدقوا ..} النساء 92 ومع ذلك نرى أنه سبحانه قد اعتبر الحل الأول {القصاص في القتلى} هو المرجح الشافي، لقوله بعد ذلك {ولكم في القصاص حياة}. فالقصاص يبتر مشكلة الثأر بتراً من جذورها، بشكل لا يمكن أن يفكر أي طرف بالقتل ثأراً، أما العفو فقد يعفو الإنسان ثم يثأر.

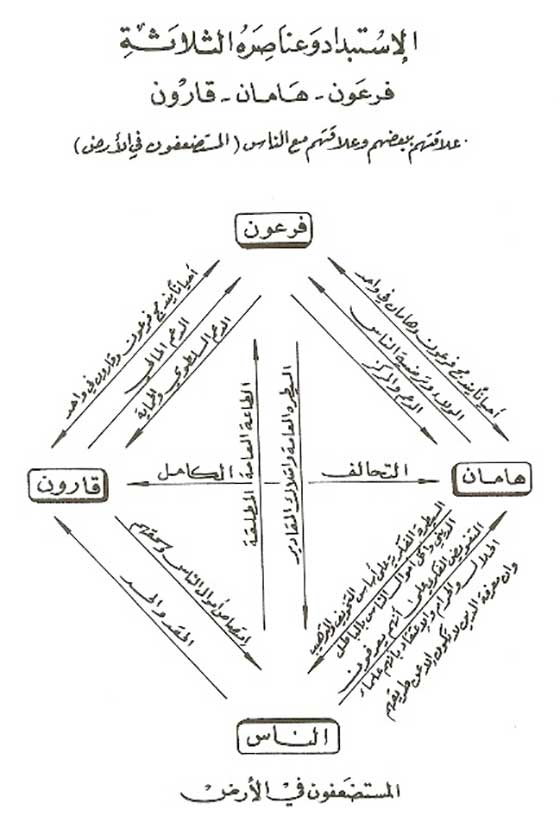

ونرى أن هذه الآية مع أسباب أخرى، العامل الرئيسي في نقل المجتمع من مرحلة البداوة والعشائر والقبائل إلى مرحلة المجتمع المتحضر (الشعب). ونرى لو أنها طبقت لأصبحت العشائرية والروح القبلية عندنا تاريخاً وليس واقعاً معاشاً كما نراه اليوم، لكن مصلحة المستبد لا تقوم على تطبيق الآية وإنهاء العشائرية القبلية في المجتمع، فالسلطة المستبدة تقوم أصلاً على الأسرة (هاشم، طالب، عباس، أمية) وعلى العشيرة (قريش) وعلى القبائل (تغلب، قيس، غسان، تميم) وعلى تزكية الخلافات بينها كلما هدأت، ثم تطورت لتأخذ شكل عرب – موالي. ومصلحة هذه السلطة إثارة الصراعات تحت مختلف التسميات ليتلهى الناس عنها.

لقد بينا أن القصاص عقوبة، لكن ليس كل عقوبة قصاص. ونناقش الآن لماذا لا يمكن أن يكون القصاص هو العقوبة في كل حالات الجرائم والمخالفات. ولماذا لا يمنكن تطبيقه بالمفهوم الذي شرحناه على كل الجرائم والمخالفات الأخرى.

1 – كيف نطبق القصاص في السرقة؟ أي إذا سرق إنسان ألف ليرة فما هي عقوبة القصاص المماثلة حرفياً التي نطبقها عليه؟ والجواب: أن نسرق منه بالمقابل ألف ليرة !! فإذا تجاوزنا عن الكيف وهو السرقة، واكتفينا بتحصيل الحق المسروق عيناً، أخذنا منه ألف ليرة، وأطلقنا سراحه !! وقل مثل ذلك في الرشوة. ي هذه الحالة سيستشري أمر اللصوص والمرتشين في المجتمع.

قد يقول قائل: هذه ليست عقوبة، فللسرقة حد وللرشوة حد. وأقول: نعم، القصاص هنا ليس عقوبة. وعقوبة السرقة (قطع اليد كحد أعلى) ليست قصاصاً، وهناك عقوبات أخف من قطع اليد هي السجن والجلد، وهذه كلها قصاصاً، وهناك عقوبات أخف من قطع اليد هي السجن والجلد، وهذه كلها عقوبات وليست قصاصاً. وهكذا نرى أن القصاص محصور فقط بالقتل العمد الفردي والقتال الجماعي الداخلي والخارجي، وبالأضرار الجسدية المتعمدة، أما ما خلا ذلك فهو عقوبات.

2 – المضحك حسب هذا النحو أن نطبق مبدأ القصاص في الزنا، ونعني به مبدأ {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}، ونعني به الجزء الماثل للذنب حذو النعل بالنعل. إذ لا يمكن أن نتخيل وسيلة لتطبيقه عملياً.

3 – تطبيق القصاص مستحيل على شهادة الزور، والحنث باليمين، والكذب، لأنه غير قابل للتحقيق. وكذلك الأمر في التزوير وتهريب المخدرات ومخالفات السير، إذ كيف نعاقب بالقصاص إنساناً يتجاوز الإشارة الضوئية مثلاً، عقوبة تنطبق عليها مواصفات القصاص بالمماثلة (العين بالعين والسن بالسن)؟ الجواب: مستحيل!! لذا نقول إن قانون العقوبات هو الحالة العامة، والقصاص هو الحالة الخاصة، ومن هنا يتضح لنا خطأ اتخاذ الآية {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} شعاراً في قاعات المحاكم والقصر العدلي، والأصح منه شعار {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}.

وننتقل إلى جانب هام جداً في العقوبات وتطبيقها، هو جانب الشكل والمضمون، الذي نعتقد أن النظام القضائي في العالم المتحضر يقوم عليهن وأنه أساس قانون الحرب والسلم في العلاقات الدولية، والناظم لقانون القتال المشروع في التحرير.

وأوضح مثال لدينا عن الشكل والمضمون، هو الصلاة. فالصلاة دعاءٌ، وصلة بين العبد وربهن ومخ العبادة. وهذا هو المضمون. فالإنسان يستطيع أن يدعو ربه وأن يقيم معه صلاة نجوى، في أي وضع كان، لكن ذلك لا يعتبر صلاة. إذ للصلاة شكل لا تكتمل إلا به، يبدأ بالطهارة والوضوء والنية والتكبير، مروراً بالركوع والسجود والقيام والقعود، وانتهاء بالتسليم والاستغفار. فإذا استكمل الإنسان هذا الشكل إلى جانب المضمون نقول أنه أقام الصلاة، ونفهم أن في الصلاة علاقة لا تنفصم بين الشكل والمضمون، إذ سقط أحدهما بطلت الصلاة.

فإذا نظرنا إلى العقوبات من هذه الزاوية، زاوية أن لكل عقوبة شكل ومضمون، نجد لدينا ثلاث حالات:

- عقوبات الشكل فيها أهم من المضمون.

- وعقوبات المضمون فيها أهم من الشكل.

- وعقوبات يتساوى فيها الشكل والمضمون، فلا يتحقق الهدف إلا بهما معاً.

وهذه الحالات الثلاث وردت في التنزيل الحكيم، فلنشرح كل حالة على حده.

أ – حالة الشكل أهم من المضمون، ونراها في تطبيق عقوبة الزنا. فإذا شهد إنسان ما واقعه زنا بأم عينه، فلا يستطيع أن يطالب بتطبيق العقوبة، لأن من شروط التطبيق وجود أربعة شهود أو شهادة الزاني على نفسه. فالمضمون هنا هو الزنا وقد صل فعلاً، لكن الشكل بقي ناقصاً لم يتم استيفاؤه فسقطت العقوبة. والأكثر من ذلك، إذا أصر هذا الإنسان على ادعائه، وأعلن عن الواقعة، وذكر الأسماء، يقام عليه حد القذف، ويترك الزاني دون عقوبة(1). وتأمل كيف جاءت عقوبة الزنا (المضمون) في آية واحدة (النور 2) وكيف جاء تطبيقها (الشكل) في سبع آيات (النور4 – 10).

أي أن الله سبحانه جعل الزنا جريمة غير قابلة للتحقيقات، فإما الشهود الأربعة، وإما الاعتراف، ولا شيء غير ذلك. فالاعتراف سيد الأدلة في كل الجرائم ما عدا الزنا، إذ سيد الأدلة فيها الشهود، وقد أعطى النبي (ص) مجالاً للمعترف بأن يسحب اعترافه، في حالة عدم وجود الشهود، ولو سمح الله للدول بإجراء التحقيقات في الزنا كما في الجرائم الأخرى، للزم لذلك جهز يستنفذ كل ميزانياتها ولا يكفي.

ونحن نرى أن تغليب الشكل على المضمون في مسألة الزنا جاء للسببين التاليين:

1 – لأن عقوبة الزنا عقوبة حدية لا حدودية، أي أنها محددة بـ 100 جلدة لا تزيد واحدة ولا تنقص واحدة. وبما أن حدود العقوبات هي الحد الأعلى دائماً، كقطع اليد في السرقة، لذا قال: {ولا تأخذكم بهما رأفة} مشيراً إلى أن عقوبة الزنا أعلى وأدنى معاً. ولما كانت القيم المحددة في الحياة والوجود عسيرة التطبيق إن لم تكن مستحيلة، لانعدام مجال الحركة والمرونة فيها صعوداً وهبوطاً، ولما كانت عقوبة الزنا حدية محددة لا تزيد ولا تنقص، فقد جاء الشكل، الذي يجب اكتماله لتطبيقها، قاسياً.

مثال ذلك نسبة السكر في الدم، فهي تتحرك كل ساعة بين 70 إلى 110. والطبيب يطلب من مريضه المحافظة على النسبة بين الحدين، لكنه يعمل أن تثبيت النسبة على 90 مثلاً لا تزيد ولا تنقص أمر مستحيل، وأن شروط تحقيق ذلك صارمة لا يطيقها المريض.

2 – لأن جريمة الزنا هي الوحيدة من بين كل الجرائم المذكورة في التنزيل الحكيم، التي تتصف بصفة أساسية تميزها، هي أنها جريمة رضائية لا تقع إلا برضى الطرفين. فالله سبحانه خلق الذكر والأنثى، وهو الذي خلق عندهما غريزة الجنس، وليس المجتمع، وهو الذي يعلم مدى تعلق أحدهما بالآخر وانجذابه له، ولا حاجة بالإنسان إلى المجتمع ليتعلم الجنس وممارسته، فهو مغروس فيه ويعرفه لوحده، ولهذا فقد جعل سبحانه الطعام أساس استمرار حياة الجسد، والجنس أساس استمرار حياة الأسرة والمجتمع، وكلاهما من الطيبات. لذا فإن الزنا يقوم على رضى الطرفين {الذكر والأنثى} وبخاصة رضى الأنثى، وهكذا فقد جاءت الزانية قبل الزاني في قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مئة جلدة ..} النور 2. وهذا يدلنا على أن الجريمة هنا رضائية بحتة (زنا) وليست اغتصاباً.

فلاغتصاب جريمة أخرى غير الزنا. ويختلف الزنا من الناحية عن القتل مثلاً، فالقتل جريمة غير رضائية، ولا يعتبر القتل من الطيبات، ولا يوجد فيها اتفاق وقبول بين القاتل والمقتول. وكذلك السرقة، التي هي جريمة غير رضائية وليست من الطيبات، ولا يوجد فيها اتفاق بين السارق والمسروق منه، فإذا وجد، فإنما هو اتفاق على سرقة طرف ثالث. ولهذا السبب قدم الزانية على الزاني لوجود الاتفاق، إذ لولا موافقة الأنثى لما حصل الزنا. ولهذا السبب نفسه قدم السارق على السارقة في المائدة 38، تقديماً لغوياً تاريخياً بحتاً، ولو أن عملية السرقة لا تتم إلا بوجود أنثى، لقدم السارقة على السارق، كما فعل في آية الزنا – النور.

فإذا نظرنا في إحصائية جرائم بلد ما عدد سكانه خمسة ملايين:

1 – نجد عدد جرائم القتل قليلاً، فهناك أيام لا تحصل فيها ولا جريمة قتل.

2 – نجد عدد جرائم السرقة في اليوم الواحد أكثر من جرائم القتل.

3 – فهل يمكن أن نتصور كم واقعة زنا تحصل يومياً في هذا البلد، إنها لا شك أكبر بكثير من جرائم القتل والسرقة مجتمعة.

فإذا عممنا هذه النظرة على العالم كله، بعدد سكانه البالغ خمسة مليارات تقريباً، نستنتج أن هناك حوالي 100 مليون عملية جنسية تحصل يومياً، منها، إذا أحسنّا الظن، 25 ملين عملية شرعية (زنا)، فإذا افترضنا أن نصف أبطال هذه العمليات محصنين، فهذا يعني أن لدينا يومياً 25 مليون حكم إعدام و25 مليون حكم جلد، ونصف المحكومين بها ذكور، ونصفه إناث.

فإذا عرفنا إلى جانب ذلك كله أن عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية خلال ست سنوات كان 50 مليون إنسان، أي بمعدل 25 ألف يومياً، لأدركنا بوضوح أية مجازر جماعية تحصل، لو طبقنا المضمون في جرم الزنا وتغاضينا عن الشكل أو تساهلنا فيه. وتصوروا معنا ماذا يحدث لو أن الله تعالى نص في تنزيله على مضمون عقوبة الزنا، وترك تحديد الشكل لأهواء ابشر، وإلى أية حالة وحشية تصل المجتمعات، حتى لتعتبر محاكم التفتيش بجانبها قطعة حلوى. من هنا نفهم رحمة الله بعباده حين جعل الشكل أهم من المضمون، ونص على الشكل حرفياً، ولم يتركه الحنيفية والمجتمع والتشريع الإنساني، كما فعل بالسرقة أو الرشوة.

ونرى كيف قدر سبحانه حرية إرادة الإنسان واختياره حتى في المعصية، لأن الزنا هو الجريمة الوحيدة الرضائية بين الطرفين التي تخلو من الإكراه، وكيف أن الله حرم الإكراه في الإيمان وفي الطيبات. وفي هذه النقطة بالذات، نكون قد وضعنا أيدينا على العيب الرئيسي في الفقه الإسلامي، الذي جعل الشكل أهم من المضمون في كل شيء تقريباً.

وكذلك آية النساء 15 (واللائي يأتين افاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً} التي تتحدث عن فاحشة تتعلق بالنساء، هي ظاهرة السحاق، فقد جعل سبحانه الشكل فيها أهم من المضمون حتى كاد أن يلغيه، واشترط لها شهادة أربعة كالزنا تماماً، إلا أنه اشترط هنا أن يكون الشهداء (منكم)، مما لم يشترطه في إثبات الزنا، أي أن اعتراف المرأة التي مارست السحاق غير مقبول ولا يؤخذ به، لأن الجريمة جريمة نسائية بحتة، والمرأة يمكن أن تخضع للتهديد بسهولة.

أما في آية النساء 16 (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا ًرحيماً} فهي تتحدث عن لواط بين ذكرين بدلالة مثنى المذكر، فقد جعل المضمون مفتوحاً (فآذوهما} وترك تحديد عين الأذى للمجتمع، وترك الشكل مفتوحاً فلم يشترط الشهود، أي أن المجتمع هو الذي يحدد الشكل والمضمون (الإيذاء) الذي تندرج تحته كل أنواع العقوبات ما عدا القتل والقصاص.

ب – حالة المضمون أهم من الشكل. وهي التي وردت في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد … الآية} البقرة 178.

فالذي يعنيه المضمون هنا، القضاء على الثارات وعلى الخصومات الأسرية والعشائرية والقبلية، وأما الشكل فغير مهم. ففي عملية القصاص بالقتلى، يقتل أي حر لا على التعيين مقابل الحر المقتول من أجل المساواة في الكم، وكذلك العبد والأنثى، والمهم هو المساواة بين القتلى والمماثلة كماً وكيفاً، وفقاً لحكمة وانتقاء الطرف الثالث القائم على تطبيق القصاص (وهو هنا الدولة).

وليس المهم شكل التنفيذ، فقد يكون شنقاً أو رمياً بالرصاص أو قطعاً للرأس. المهم هو القضاء على القتال العشائري والطائفي والأسري والقبلي ليعم الأمن كل المجتمعات.

جـ – حالة تلازم وتساوي الشكل والمضمون. وهي الحالة التي وردت في قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله م على المتقين * وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين} البقرة 194 و195.

والآيتان تعطيان المسلمين وغير المسلمين سنة إلهية في الحروب، وأساساً في القتال هو القصاص بالمماثلة {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} كمضمون، أما الشكل الذي يجب التقيد به فهو {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} أي أن:

المضمون: العدوان والقتل >>>> (عقوبة مماثلة) العدوان والقتل.

الشكل: العدو يجب أن يبدأ بالعدوان والقتل.

والتقيد بالشكل هنا، أساس الأخلاق الإسلامية في القتال، إذ أن التقيد بالمضمون دون الشكل يؤدي إلى وقوع ضحايا بلا فائدة، ونضرب لهذا مثلاً من واقعنا المعاش بالمقاومة الفلسطينية، فالمضمون هو القتال للتحرير، والشكل هو بداية القتل ونوعيته. فإذا كان المضمون هو التحرير، وبدأ الفلسطينيون بالقتل العشوائي (جنود، نساء، أطفال) لا على التعيين، داخل الأرض المحتلة وخارجها، فهذا سوف يتسبب في وقوع آلاف الضحايا منهم دون مبرر، وفي الوقوع بأخطاء كثيرة، رأينا اليسار الفلسطيني الطفولي يوقعها بالشعب الفلسطيني في أوائل السبعينات، حيث أدى الاهتمام بالمضمون (التحرير) دون الاهتمام بالشكل، إلى قتل آلاف الفلسطينيين مجاناً.

لقد استوعبت المقاومة الفلسطينية هذا الدرس وبدأت بالانتفاضة، فالاحتجاجات السلمية والمظاهرات ليست قتالاً، وليست بدءاً بقتال. أما عندما يقتل جنود الاحتلال 10 فلسطينيين مثلاً، فقد حق للفلسطينيين الرد بالمثل قصاصاً، وهذا ما فعلوه ويفعلونه عن جدارة وحق.

من هنا ننظر إلى مذبحة الحرم الإبراهيمي التي قام بها جيش العدو، والمسلّحون من المستوطنين المحتلين، وإلى المذابح التي حصلت قبلها، على أنها بدء بالقتال من قبل العدو، تعطي الحق للفلسطينيين، بموجب الآية {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}. ثمة درس وتعليم في الآية، يشرح لنا أخلاق القتال في الإسلام، هو تقوى الله في القتال، التي تحمل في نتيجتها أمراً هاماً جداً، هي أن الله يقف مع المتقين {واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين}، ولما كان الحديث في الآية وسياقها يدور حول القتال، وليس حول شهادة الزور مثلاً أو بر الوالدين.

فتقوى الله هنا ألا تكون البادئ بالقتال أولاً، وأن تعتدي بالمثل (القصاص) ثانياً، سواء من حيث العدد، أو من حيث النوع، الرجل بالرجل، والأنثى بالأنثى، والطفل بالطفل، فحياة الإنسان هي الأساس عند الله وفي الإسلام، وصيانتها هي الهدف، حتى لو كان أصحابها أعداء.

والقتال عند الله والإسلام مضمون، هو المماثلة في القصاص، والشكل هو أن يبدأ عدوك بالعدوان والقتل، ليأتي بعد ذلك دورك في القصاص. لهذا، فإن جميع أنواع الاحتجاج في الإسلام مشروعة، تظاهرات وخطب، مقالات في الصحافة والإعلام، اجتماعات ونشرات وكتب .. وليس لأحد أن يمنعها داخلياً وخارجياً.

أما العنف في ذلك كله فغير مبرر، والبدء به مخالفة صريحة للآية، ولا يبرره إلا بدء السلطة المستبدة الداخلية أو العدو الخارجي بالعدوان وإراقة الدماء، وتهديم المنازل ومصادرتنا، عندها يصبح الرد بالعنف واجباً بدلالة فعل الأمر في الآية {فاعتدوا عليه} شرط ألا يخرج الرد بالعنف عن مضمونه وهو المماثلة بالقصاص.

ولكن هل رد العنف بالعنف ممكن دائماً ؟؟ أي هل يستطيع دائماً الطرف المعتدى عليه أن يرد الاعتداء بمثله، ويملك الوسائل اللازمة لذلك ؟؟ هنا نجد الجواب في قوله تعالى: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}. أي تقديم الإنفاق على القتال لأن أساس الجهاد هو المال والنفس لقوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون} الحجرات 15.

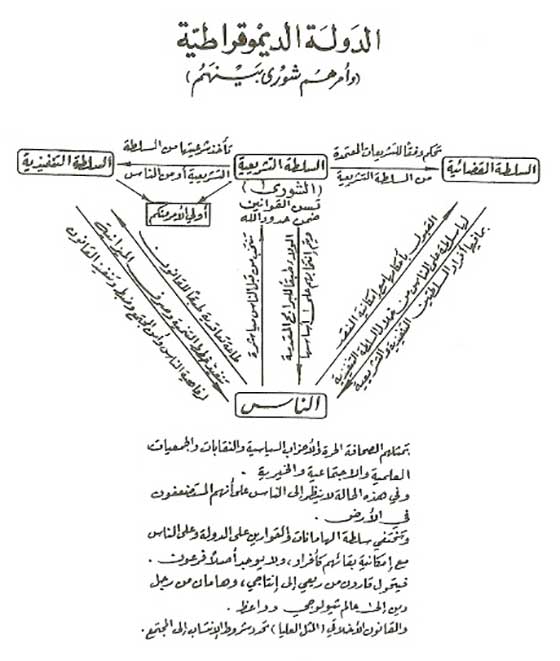

فإذا كانت وسائل الرد غير متوفرة، والرد بالمثل سوف يعود على المعتدى عليه بإراقة دماء كثيرة دون جدوى، مما يؤدي إلى أن يدمر نفسه داخلياً وخارجياً، فعليه الجهاد بالمال والاستمرار باللاعنف، وتحمل الأذى، وخلق تيارات بين صفوفه تؤمن بالحرية لكل الناس، حرية الاختيار والرأي وحرية التعبير، وتؤمن بالديمقراطية (الشورى) والتعددية الحزبية، وحرية الصحافة، ولو أخذ ذلك كله وقتاً طويلاً، وبعد أن يكتمل، يأتي العنف طلقة خلاص للمستبد المعتدي داخلياً كان أم خارجياً.

أما إذا كان الطرف المعتدى عليه ضعيفاً، وقام بالرد على عنف المستبد القوي، فسيؤدي به رده إلى التهلكة، وعليه أن يتحمل الأذى إلى أن تكتمل لديه الوسائل، وينتظر أن تبدأ السلطة المستبدة بالعدوان والقتل، ليرد عليها بالمثل وهو قادر على الرد. وقد يقول قائل: إفرض أن السلطة المستبدة لم تبدأ؟ نقول: العنف والعدوان هو الأساس الذي تقوم عليه السلطات المستبدة داخلياً وخارجياً، وهو الخبز اليومي لهذه السلطات، وبدون العنف والعدوان لا يبقى المستبد مستبداً، وإذا كان العدوان خارجياً ولا يملك المعتدى عليه وسائل الرد (القصاص) فعليه الانتظار والاستعداد والمناورة وهذه كلها تحتاج إلى تقديم المال {وأنفقوا في سبيل الله} حتى يتحقق التوازن.

ونقف هنا بالشرح عند قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}، الذي سوّغ الفقهاء عبر التاريخ للسلطات الحاكمة المستبدة تحت شعاره، قمع كل معارضة مهما كان نوعها، وإعطاءها المبرر للفتك بالناس والقتل الجماعي، وفتح السجون والمعتقلات، ومصادرة أموال المعارضين، والتهمة هي (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها). فما هي الفتنة التي هي أشد من القتل، والتي ترفعها السلطة المستبدة فوق رأس كل إنسان يريد أن يقول شيئاً أو يعترض على شيء؟؟

ونأخذ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين * واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين} البقرة 190 و191.

لقد بدأ النبي (ص) بدعوة الناس إلى التوحيد، وكانت دعوته سلمية، تترك الخيار للناس كلهم في الإيمان والكفر والتوحيد والشرك، حجته في ذلك كله التنزيل الموحى إليه، وشعاره (خلّوا بيني وبين الناس)، للتحدث إليهم ودعوتهم دون إكراه ومخاطبتهم بالموعظة الحسنة، وهو ما نسميه اليوم بالحوار السلمي الفكري، في المجتمعات الديمقراطية، فالمجتمع الديمقراطي لا يقمع ولا يمنع أي فكر جديد طالما أنه لا يستعمل العنف والإكراه.

وكان جواب المشركين وقريش (السلطة المستبدة) المنع والقمع، منع الناس من الاستماع إليه، ومنعه من الكلام إليهم، وقمع كل من اختار من الناس عن قناعة ورضى ما كان يدعو النبي (ص) إليه. كانت هذه المرحلة بالنسبة للنبي (ص) هي ما نسميه (النضال السلبي)، حيث قامت قريش بعرض الجاه والمال والملك عليه، مقابل أن يترك ما يدعو إليه (يثبتوك)، في محاولة منها لإغرائه، وفتنته عن طريق دعوتهن وهذه الفتنة التي وردت في الآية كما نرى.

ثم رأينا في قراءة التاريخ، كيف رفض النبي (ص) هذه الفتنة وهذا الإغراء، ورأينا كيف قاد القمع والمنع والتعذيب إلى الهجرة (الإخراج من الديار)، ثم إلى قتل الناس، وكيف دخلت الدعوة بعد الهجرة في مرحلة ما نسميه (النضال الإيجابي)، ثم كيف بدأ (ص) بتأسيس دولته الجديدة، وبالرد على الاعتداء بالاعتداء وعلى القتال بالقتال وعلى القتل بالقتل، رداً يقوم على أساس المماثلة والقصاص من جهة، والتقوى، أي عدم التجاوز والإسراف في القتل والقتال، من جهة أخرى. لكن هذا القتل الذي وقع، بقتلاه وضحاياه، إنما جاء نتيجة للإغراء والفتنة، لذا قال تعالى أن هذه الفتنة التي قادت إلى القتل أشد من القتل نفسه.

إن أية دعوة سلمية فكرية تتبنى مبدأ اللاعنف في خطابها للناس (تظاهرات سلمية، مطالبة بحرية الكلام والتعبير، وحرية الاجتماعات، وحرية النشر) تدخل تحت المبدأ النبوي (خلو بيني وبين الناس) وإن أية مقاومة لدعوات كهذه مؤمنة أو ملحدة، بالقمع والمنع والإغراء، هي الفتنة. فالفتنة بناء على ذلك، أمر وتصرف يصدر عن السلطة المستبدة (الطرف الأقوى) وليس عن الناس المقموعين الممنوعين المفتونين كما ذهب البعض.

وهذه هي الفتنة التي تعتبر أشد من القتل، فالمجتمع الإسلامي هو المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على حرية العقيدة، وحرية التعبير، والتعددية الحزبية، وحرية الانتخابات، وفصل السلطات الثلاث، وهو المجتمع الذي لا توجد فيه فتنة تمارسها السلطة المستبدة وبالتالي لا يوجد فيه قتل. إلا أن الفقهاء والمفسرين عكسوا تماماً مفهوم الفتنة في الآية، فجعلوها تصدر عن الناس وليس عن السلطة المستبدة والتي هي الطرف الأقوى، إذ كيف يمكن لطرف ضعيف أن يمارس الفتنة، فتحولت إلى مشروع على رقاب الناس وفكر الناس، وهذا من بصمات الاستبداد على علوم الفقه وعلوم القرآن. فاعرف هذا!!

بعد أن شرحت نظرية الحدود في كتابي الأول وشرحت مفهوم القصاص والعقوبات ومفهوم الناسخ والمنسوخ في هذا الكتاب أترك للقارئ الكريم الحكم فيما إذا كان يمكن فصل الإسلام عن الحياة، لأنه و الحياة، جاء لتعيش به لا من أجله.

وكذلك فإن بحث الناسخ والمنسوخ والقصاص والعقوبات والشورى يبين لنا حجم الكارثة التي أصابت العرب والمسلمين بطريقة تعاملهم مع التنزيل الحكيم (مع نبوة محمد بن عبد الله ورسالته)، والتي يعتبر الاستبداد السياسي وفقهاء (هكذا أجمع الجمهور) وأحاديث الآحاد لأبطال الرئيسيين لهذه الكارثة، ولا غرابة أن العرب والمسلمين الآن يعيشون على هامش التاريخ، وكثير من الناس المتدينين يقول بكل براءة وصدق لأنهم بعدوا عن الإسلام (دين الله) وهذا صحيح، ولكن يظنون أنهم بعدوا عن العلوم التي سماها البعض العلوم الإسلامية وهذه العلوم تحمل الصفة التاريخية وفيها كثير من الأوهام كالناسخ والمنسوخ، ومبنية على الثقة لا على العلم والنقد ولم تكن الثقة يوماً من الأيام مصدراً للمعرفة.

أما عندنا فهي المصدر الأساسي إن لم يكن الوحيد لمعرفة الإسلام، وطرح العقل والعلم والمنطق وأثرهم على الهامش وأصبح الإسلام اليوم يقوم على قوة الذاكرة والحفظ عوضاً عن التحليل والتركيب والفكر والاستنتاج..

8 – نتائج الاستبداد على مجتمعنا المعاصر

لقد أثر الاستبداد، بكل أنواعه التي تم شرحها تفصيلاً، في هذا الكتاب، وأخذ المظاهر التالية:

أ – ففي علوم القرآن تم الاقتصاد على الشكل، بإقامة مدارس لتحفيظ التنزيل الحكيم (عن ظهر قلب)، واقتصر الاهتمام على الخط والأناقة، والمدّ والغنة، كما ظهرت روابط لقراءة القرآن الكريم لتهتم أيضاً بشكل الإظهار والإخفاء والإدغام والقلقة والتفخيم والترقيق، أما المضمون فإياك أن تدخل فيه، فستقوم قائمة رجال الدين المختصين لتكيل الاتهامات، التي أحسنها التفسير بالرأي. وإذا سألتهم عن المضمون أحالوك إلى التفاسير التراثية الموروثة، فإذا فتحت هذه التفاسير رأيتها تطفح بالمتناقضات.

ونستمع إلى الشيخ محمد الغزالي يتحدث عن التفسير والمفسرين بمقتطفات من كتابه “كيف نتعامل مع القرآن”: … وقد رأيت عدداً من المفسرين، كانوا بلاءً على الأمة الإسلامية على الرغم من أنهم خدموا البلاغة العربية، وخدموا التفسير البياني للقرآن أحلّ خدمة، لكن حملت تفاسيرهم إلى جانب ذلك إساءات كبيرة للفكر القرآني ..

.. نريد للعصر الحديث والصحوة الإسلامي لكي تكون ناشبة بأعماق الإسلام، ومنطلقة من أعماقه الصحيحة، أن تقدم له جيلاً واعياً موصولاً بالقرآن، مدركاً لأبعاده ومقاصده. في ضوء منهج نضيج، فلا تقول كلاماً مضحكاً .. فمثلاً عندما أقرأ في تفسير ابن كثير حديثاً واهي السند يقول فيه: كانت سورة الأحزاب في مثل طول البقرة، ثم نسخ منها ما نسخ!! فهل يمكن أن ينزل الله سورة من أربعين صفحة ثم ينسخ منها خمساً وثلاثين صفحة؟؟ ..

.. التقريب بين الدراسة القرآنية، وبين ما وصلت إليه الإنسانية وحضارتها، يحتاج منا إلى أن ننخلع قليلاً عن بعض مواريثنا القديمة، التي ليست من ثوابت الدين وقيمه الأصلية ..

.. لقد وجدنا الأمة الإسلامية عندما هجرت كتابها، أو على الأقل أخذت تقرؤه على أنه تراتيل دينية، فإنها فقدت صلتها بالكون، وكانت النتيجة، أن الذين درسوا الكون خدموا به الكفر .. والغريب أن هذه الطريقة في حفظ ألفاظ القرآن، صرفتني عن معان كثيرة كنت أمر بها ولا أعرفها .. يخيل إليّ أن بعض الكتاتيب أساءت إلى القرآن من حيث تريد الإحسان، من ناحية أنها خرجت أشرطة مسجلة ولم تخرّج كيانات حية للناس، لذلك أرى أنه لا بد من إعادة نظر في الموضوع ..اهـ.

وهكذا يظهر استبداد الشكل في الذكر الحكيم حين اندمجت التلاوة بالقراءة، فصارتا شيئاً واحداً، فحل الشكل محل المضمون في التنزيل الحكيم وألغاءه.

ب – أثر الاستبداد في تغليب الشكل على المضمون، انعكس على الفقهاء والفقه وكتب الفقه، ابتداء من الأم للشافعين مروراً بحاشية ابن عابدين، وحاشية الطحطاي، وانتهاء بالفقه على المذاهب الأربعة للجزيري. ولا يحتا قارئها إلى أي جهد ليلاحظ عشرات البنود ومئات الفقرات والصفحات في موضوع الطهارة والوضوء والصلاة، حتى ليقع الإنسان في الوسواس من طهارته وصحة وضوئهن حين يخشى إغفال بند من هذه البنود.

ونفتح مرة أخرى كتاب “كيف نتعامل مع القرآن” لنسمع الشيخ محمد الغزالي يقول:

.. ما معنى أن القرآن شفاء للمؤمنين؟ يقول أصحاب النكت، أنه أيام الأتراك كان يجيء في الأسطول من يقرأ البخاري، ليكون بركة للمعركة القادمة، فقيل لهؤلاء إن الأسطول يسير بالبخار لا بالبخاري!! .. ومجرد قراءة البخاري لا تنفع هنا إطلاقاً وما حدث أن نفعت من سبق ..

.. الفقيه في اصطلاح الفقهاء، هو هذا العلم المتصل بأحكام العبادات والمعاملات، أما المعنى الشامل للفقه كما ورد في القرآن حين وصف اليهود بأنهم قوم لا يفقهون {لهم قلوب لا يفقهون بها}، فكان الكلام فيه مستبعداً، لأن الحاكم يرفض أن يكون الكلام في الشورى، وفي حدود ماله وما عليه..

.. ولا أزال أدعو إلى غلق باب الاجتهاد في العبادات، يكفينا في أمور العبادات ما ورثناه في أقوال في الصلاة والحج والصيام وما إلى ذلك ..

.. فإذا نظرنا في فقه المعاملات والعبادات، لا نجد أمة أطالت الوقت في الفروع الفقهية كأمتنا، الوضوء مثلاً، يمكن أن يتعلم في دقيقتين. فما الذي يجعل فيه مئات الصفحات والكتب، بل والمجلدات، وتختلف المذاهب فيه؟ هذا شيء عجيب!! حتى أنني سميت الوضوء “علم تشريح الوضوء”. … أ هـ.

هذا ما كان من أمر الفقهاء، أما الصوفية، فقد قامت بنشاط معاكس تماماً، حين أخذت بالمضمون مسقطة الشكل، فقال الصوفيون بأن القرآن ظاهر وباطن، فأهل الفقه هم أهل الظاهر، وأهل التصرف هم أهل الباطن، أو أهل الشريعة، أو أهل الحقيقة. وكان لا بد من ذلك ليعطوا أنفسهم حق التحليق في تأويلات ليس لها علاقة بالنص البتة، فوقع الخلل في العلاقة بين الشكل والمضمون (البنية والدلالة).

علماً أنه لا بد في التأويل من أن يبقى خيط ما، ولو رفيع، يربط ويصل الشكل بالمضمون، فإذا انقطع هذا الخيط بين البنية والدلالة، تصبح احتمالات معاني الآية لا نهائية. كمثل قوله تعالى: {مرج البحرين يلتقيان * بينهما برزخ لا يبغيان} الرحمن 19 و20. فحين نترك الخيط الواصل بين شكل اللفظ في (البحرين) وبين مضمون معنى دلالته، يتحول البحران إلى أي شيء يمكن أن يخطر ببال صاحب التأويل، فقد يعني عنده آدم وحواء، وقد يعني عنده الحسن والحسين، وقد يعني عنده الخير والشر يعني ما شاء له الاستنتاج أن يعني.

ثمة مآزق يقع بها الفقهاء أحياناً، في تأويل الأحكام، فيلجأون إلى التحايل على الشكل (الحيل الشرعية)، كما في حكاية المرأة التي كانت تصعد السلم في بيتها، فحلف زوجها بطلاقها إن صعدت أو نزلت، فرمت بنفسها من على السلم غير صاعدة ولا نازلة، وجاز ذلك عندهم، مغفلين أمر المضمون والبنية في يمين الزوج، إذ لو خطر له ذلك لقاله!!.

مثل هذه المآزق يقع بها الصوفيون، فيلجأون إلى كرامات الأولياء لحلها، والكرامة عندهم هي الخروج من مأزق لا يسمح العقل والسببية والتنزيل الحكيم بالخروج منه. ولهذا نرى أن النشاط العقلي عندهم في أخفض مستوياته قاطبة، وهو أشبه بنشاط مرحلة الطفولة، حين تذكرها قصص كراماتهم بقصص الأطفال الخيالية (سندريلا – أليس في بلاد العجائب – علاء الدين والفانون السحري)، وحين يطلقون على المتخلفين عقلياً مصطلح أهل الله، والمجاذيب إلى الله.

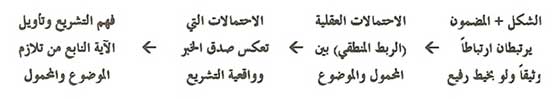

ومن هنا نرى كيف أن المسلمين فقدوا وسيطتهم في قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس .. الآية} البقرة 143. حين تركوا الخيط الذي يربط الشكل بالمضمون، والذي يصبح معه الخير القرآني صادقاً والتشريع واقعياً يتناسب ويتوافق مع الفطرة الإنسانية والتطور التاريخي الحضاري، ولا يدخل في عالم الخيال. أي أن لدينا:

جـ – اعتماد الفقه على أحاديث الآحاد، حيث تم تغليب السنة القولية على التنزيل، أو اعتبرت في مرتبته بأحسن الأحوال، فأصبحت بذلك آلة للاستبداد يواجه بها الفكر الحر، ويخيف بها الناس، الأمر الذي أدخل الفقهاء في مشكلة كبيرة في استنباط أحكام الشورى والجهاد والجزية وشروط القتال، لم يخرجوا منها إلا بالقول بالنسخ حيناً وتحت عنوان إجماع العلماء والجمهور حيناً آخر، معتمدين في هذا كله على أحاديث الآحاد، وعلى الشكل دون المضمون، وعلى القول بجواز أن تنسخ السنة آيات التنزيل، وأقاموا لتسويغ ذلك كله الموالد ومجالس الصلاة على النبي، ووضعوا للحضرة المحمدية أسماء تساوي بعددها أسماء الحضرة الإلهية .. تعالى الله عما يصفون !!

د – تغليب الشكل على المضمون في علوم اللغة، حيث تم فصل النحو عن البلاغة وعلم الدلالات، وأصبح الإعراب مستقلاً عن المعاني، ولا يهتم مطلقاً بعلاقة المعاني بالواقع أو بعدم علاقتها به، وأوضح مثال على ما نقول، أننا ندرس العربية في مدارسنا الابتدائية والاعدادية والثانوية، حصراً في علوم الإعراب والنحو، فليس عندنا مثلاً، لا في الماضي القريب ولا في الحاضر الماثل، أستاذ لعلم الدلالات يشرح لطلابه الفرق في المعنى بين الكذب والافك والافتراء، أو بين البغي والظلم، أو بين الفعل والعمل، أو بين النظر والرؤية، مما ساعد على ترسيخ وهم الترادف لدى أهل التضاد، وهذا يدخل في أهداف الاستبداد وآثاره.

ثمة مثال يخطر على بالي، ما كنت لأعرض له لولا فائدته في توضيح السياق، هو أن واحداً من الكتب التي صدرت ردا على كتابي الأول، استغرق أكثر من نصف حجمه، يعدد الأغلاظ الإملائية التي وقعت بها. وعليه فهو يستحق عندي درجة جيد في الإملاء والشكل الذي لم يعرض له البتة !!

هـ – تغليب الشكل على المضمون في القضاء فقد أصبحت شكليات العمليات القضائية وتعقيداتها صورة طبق الأصل عن شكليات الفقه. وكما أن في حيلاً شرعية على الشكل، أصبح العالم الجهبذ هو الذي يعطيك بمساعدتها حلاً لمشكلتك، كذلك أصبح المحامي القدير، هو الذي يتقن لعبة الشكل، لإيجاد مخرج لزبونه من مشكلة ما، المضمون فيها واضح. فضاعت الحقوق مع الحيل القضائية، وفقد القضاء مصداقيته، وأصبح الشكل يقتضي سنين لاستكماله في القضايا. وألف الناس العبارة المشهورة التي يطلقها النصابون أمام ضحاياهم “باب القصر العدلي يدخل الجمل”، لعلمهم أن الحقوق تموت هناك.

وبالمقابل عمدت بالدول إلى الخلاص من طغيان الشكل على المضمون في القضاء العادي، فأنشأت لنفسها محاكم خاصة بقضاياها، على رأسها محاكم أمن الدولة، غلب فيها المضمون على الشكل، فأصبحنا نرى المواطن في المحاكم العادية يموت قهراً وحزناً وغيظاً ومللاً، وفي محاكم أمن الدولة يموت تعذيباً أو إعداماً. أما في الدولة الإسلامية الديموقراطية، دولة الشورى والحريات، دولة المثل العليا والأخلاق والوصايا، فليس ثمة إلا قضاء واحد، وجهاز قضائي واحد، وقانون واحد، ودستور واحد.

و – تغليب الشكل على المضمون في آلية عمل إدارات الدولة ومؤسساتها، فنشأت البيروقراطية، أي الروح الشكلية المكتبية، في أجهزة الدولة، التي يهمها استكمال الشكل الورقي المستندي في المعاملات سواء كان ذلك حقاً وصدقاً أم لا. مثال ذلك التقارير الطبية لتبرير الغياب، في المدرسة والعمل والجامعة والوظيفة، وغيرها. ولا يهم إن كان الإنسان مريضاً فعلاً أم لا. أو كارثة تحصل في إحدى المنشآت ويأتي التفتيش، فإذا كان الشكل مستوفياً في الملفات، ضاعت المسؤولية ووقعت الخسائر الفادحة.

وقد أتقن البعض لعبة البيروقراطية والشكل، وكيف يربحون علناً ملايين الليرات بين استكمال الشكل أو إبقائه غامضاً، وهم في المضمون لا يستحقونها. ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا باختيار طريقة في الإدارة تضبط الشكل كماً وكيفاً، بما لا يلغي المضمون، ويتلازم فيها الشكل والمضمون ويتوازنان، فلا يتم تغليب أحدهما على حساب الآخر.

ز – تغليب الشكل على المضمون في معظم مظاهر الحياة الاجتماعية، أفراداً وجماعات، فكم من أموال تهدر، وكم من أشخاص يستدينون من أجل المحافظة على الشكل، والأمثلة أكثر من أن تحصى، لأن حياتنا الاجتماعية مليئة بها، أو قل أنها تكاد أن تقوم عليها.

ح – تغليب الشكل على المضمون في الدين الإسلامي، واختزاله وحصره بالنسبة للمرأة في الحجاب، لعدد من الأسباب، أولها العجز، وأهمها ذكورية المجتمع، والتضييق على العباد باسم الدين. فبعد أن قصر العلماء علمهم على الشكل دون المضمون، وأصبح همهم ينصب في استيفاء الشكل كالوضوء والطهارة وعقود النكاح، فقد صاروا عاجزين تماماً عن فهم مضامين الظواهر الاجتماعية وتحليلها، وعن احترام حرية الإنسان وتقديسها.

والانطلاق من السيطرة الذكرية على كل شيء، تم التأكيد على ذكورية المجتمع، التي ترجع إلى عصور الجاهلية، والتي ترجع إلى عصور الجاهلية، والتي جاء الإسلام ليضع بدايات تعديلها في عصر النبوة، حيث بقي المجتمع ذكورياً مع بعض الحقوق للمرأة، إذ تحتاج ذكورية المجتمع إلى وقت كبير لإزالتها بالكامل. لكن الفقهاء بعد هذا العصر، وضعوا الفقه على أسس ذكورية لمجتمع ذكوري، أصبحت المرأة معه شيئاً، كالسيارة الفخمة والحلي، يجب على مالكه أن يحافظ عليه، ويضع له حراساً وأقفالاً، وغدت رعاية المرأة والمحافظة عليها تنطلق من مفهوم ملكية الأشياء الثمينة وأطلق عليها نفاقاً اسم (التكريم).

فإذا أراد العرب والمسلمون التحرر والتقدم، وتحقيق الدولة الواحدة، فإن ذلك لا يمكن أن يتم في مجتمع ذكوري، فالذكورية حالة متخلفة حضارياً وإنسانياً وحتى تاريخياً. وقد ضرب لنا أهل الانتفاضة في الأرض المحتلة أروع الأمثلة في النضال حين بدأوا بالتخلي فعلاً عن النظرة الذكورية إلى المجتمع. ولهذا فالجانب النسائي في مجتمعنا بحاجة إلى خرق فكري وسياسي.

لقد تم إقناع المرأة بأنها مصدر المتاعب والهزائم، وأنها الجانب الأضعف غير الناضج اجتماعياً وسياسياً، وأنها مصدر الفتنة للرجل المسكين المفتون، وأنها ليست أكثر من سيارة فخمة أو قطعة حلي، يمكن سرقتها. وتم إغفال أن المرأة إنسان، له مشاعر وإرادة يستطيع معها أن يقول “لا” و”نعم”. وأن يدافع عن نفسه إذا أراد أحد الاعتداء عليه، خاصة وأن الله سبحانه قد سلّحها بالخلق بسلاح تستطيع معه الدفاع عن نفسها، فليس لأحد مهما كان قوياً أن يفعل معها شيئاً إلا بإرادتها، سافرة أم محجبة.

ولما أخرج سبحانه الشكل في الزنا من دائرة الاجتهاد، فحدده في موضعه، فقد انصرف الفقهاء إلى ممارسة ذكوريتهم على باقي الأمور، فصارت المصافحة في رأيهم زنا، والنظر والاختلاط زنا، حتى أنهم ألفوا الأبحاث عن شرعية نظر الخاطب إلى مخطوبته، وتفننوا في التضييق على خلق الله وعباده.

ونحن نقول، إن حجاب المرأة من الأمور الشخصية التي تقررها المرأة بنفسها ولنفسها دون ضغط أو إكراه أو إغراء أو تخويف، ودون إفراط أو تفريط. ونقول، إن التنزيل الحكيم الذي نزل على عبد الله ورسوله الخاتم إلى الناس كافة، لا يجوز اختزاله بالنسبة للمرأة في حجابها، ونسمي المرأة السافرة التي وضعت حجاباً بأنها “رجعت إلى دينها”، ونقيم لها الاحتفالات الترسيمية الخاصة بهذه العودة إلى الدين، وكأنها كانت خارجه. وأعتبر هذا الاختزال إهانة كبيرة للإسلام من جهة ولكرامة المرأة من جهة أخرى، حين نحصر هذا الدين الشامل العظيم في قطعة قماش، ليصبح معه حجاب المرأة حجاب عقل لا حجاب شرع. ونقتطف فيما يلي بعض المعلومات التاريخية القديمة من مخطوط “تاريخ الحجاب” – حسين العودات – دار الأهالي..

“انتقل النسب والوراثة إلى الرجل في المجتمعات القديمة، مما فرض مجموعة من القيم والمفاهيم، منها فرض الخفر على النساء واعتباره قيمة فضلى (كان ذلك بداية الحجاب). وفرض الحجاب فيما بعد على المرأة البابلية المتزوجة فلم يسمح لها بالخروج من منزلها دون حجاب(2).

فرضت العزلة والحجاب على المرأة الفارسية أيام (دارا) وأصبح على النساء أن يتحجبن عند خروجهن، وإذا ركبن الدواب أرخيت من حولهن السدول(3). كما فرضت الديانات الهندية الحجاب على المرأة.

طالبت الديانة اليهودية المرأة بلبس الحجاب(4)، وعزلتها في المعابد في الرواق أو خلف الرجال.

فعلت الديانة المسيحية مثل اليهودية، لكن الحجاب عندها اقتصر على الصلاة فقط، إذا لا يليق بالمرأة أن تصلي وهي حاسرة غير مغطاة(5).

فرض الإسلام الحجاب على نساء الرسول (ص) فقط(6)، ولم يشر صراحة إلى فرضه على نساء المسلمين، بل طالبهن بضرب الخمار على جيوبهن(7)، وأن يدنين عليهم من جلابيبهن(8)، والخمار والجلباب ليس الحجاب. فضرب الخمار على الجيوب هو الحد الأدنى للباس الداخلي للمرأة أما الجلباب فهو اللباس الخارجي وتحكمه الأعراف المحلية والمجتمعية.

ونقول، ثمة أمور كثيرة، حبذا لو نعطيها هذا الاهتمام وهذه الأهمية، كالكذب والنميمة والغش وعقوق الوالدين والحنث باليمين، وتضييع العمر فيما لا ينفع الناس، ونعالجها بنفس الحماس الذي نعالج به الحجاب، الذي ليس بالأساس من أركان الإسلام الخمسة، أو العشرة، أو المئة. لنذكر أننا حين نقول عن المرأة التي تبدأ بوضع الحجاب أنها “رجعت إلى دينها”، فهذا أمر له ذيول خطيرة، أحدها أنه سيأتي يوم يفرض فيه الحجاب بالقهر والقوة من الدولة، بحجة إرجاع النساء إلى دينهن. وثانيها أننا نعتبره مؤشراً رئيسياً للصحوة الإسلامية، في حين أنه في حقيقة الأمر مؤشر على استمرار الغفوة الإسلامية، والهاء المسلمين بأمور لا تفيدهم لا في دينهم ولا في دنياهم.

على الرجل والمرأة أن يعلما أن الحجاب مرتبط بالحرية، وكما انه لا إكراه في الدين، كذلك لا إكراه في الحجاب. فإذا أرادت المرأة أن تتحجب فلا إكراه لا الآن ولا في المستقبل، والحجاب والسفور لا يخرجها ولا يدخلها في الدين، وعلى الدولة أن تعلم أن موضوع فرض الحجاب أو فرض السفور ليس من مهامها، لأن ذلك له علاقة بالحريات العامة التي لا تخضع أصلاً حتى للتصويت ولأنه له علاقة بالتربية والتوجيه فقط.

ونعود إلى أثر الاستبداد على سلوكية الأشخاص والمجتمعات، فأول آثاره ونتائجه على الفرد أنه يخلق إنساناً مهزوماً من الخارج أولاً، ثم تنتقل الهزيمة من الخارج إلى الداخل. فالإنسان المهزوم داخلياً، إنسان عاجز، يحتاج إلى وقت طويل لاستعادة صحته وحل أموره بنفسه وتحمل مسؤوليته، فالمسؤولية صنو الحرية، والإنسان يُسأل عن قدر ما يتاح له من حرية، وهذه سنة الله سبحانه، الذي أعطى خلقه الحرية أولاً، ثم حملهم المسؤولية ثانياً، إذ لا ثواب ولا عقاب بدون الحرية. وهذا ينطبق على المجتمع الإنسانية والأفراد، فالفرد والمجتمع في النظام الاستبدادي مصاب بالإصابات التالية:

1 – الاتكالية وانعدام المسؤولية في كل شيء، فالولد والبنت يتكلان على الأم والأب، حتى بعد سن النضج، والموظف الصغير يتكل على الموظف الكبير في كل قراراته، لأنه يفكر عنه، والمريد يتكل على شيخه في أن يفكر عنه، والشعب يتكل على الدولة في كل شيء لتفكر عنه، ومن هنا نشأ الاستبداد الفكري، فطالما أن هناك من يفكر عنك، فلا حاجة بك إلى أن تفكر أصلاً، وتعطلت بذلك أعظم هبات الله للإنسان وهي الفكر والعقل.

2 – الخوف من الغير، وعدم الثقة به. فالجار لا يثق بجاره، والبائع لا يثق بالمشتري، والعكس صحيح، وسوء النية وليس حسن النية هو القاعدة الأساسية، التي تحكم علاقة الرجل بالمرأة، فالذكر لا همّ له إلا الانفراد بالأنثى ليغتصبها، وأي امرأة سافرة مهيأة لأن تكون عاهرة، والموظف عند المواطن لا عمل له إلا تعقيد المعاملات البسيطة، والدولة عند المواطن لا شغل لها إلا أخذ ماله لتصرفه على أجهزتها وكبار مسؤوليها، حتى صار المواطن “الشاطر” هو الذي يعرف كيف يتحايل على الدولة لدفع أقل ما يمكن دفعه، وتشعبت هذه الروح حتى شملت كافة المستويات.

فالمواطن في ظل الاستبداد غير حريص على حياة الآخرين، وغير حريص على الأملاك العامة، ولا علاقة له بسلامة الطرقات أو بنظافة أو بنظافة الحدائق والمستشفيات، ولا يعنيه حب الوطن والغيرة عليه في شيء، وهذا كله رد على سلبه الحرية بادئ ذي بدء.

3 – سلوك المواطن في ظل الاستبداد السياسي بين الخنوع والاستبداد. فهو خانع لمن فوقه، مستبد بمن تحته. الرجل يستبد بالمرأة تحت شعار الطاعة الزوجية، والوالدان يستبدان بالأولاد تحت شعار بر الوالدين، ونلاحظ هنا أن استبداد الأم بأولادها أكبر، فقد عاشت تحت استبداد أهلها، ثم تحت استبداد زوجها، حتى يواريها التراب، أو تصبح أرملة. والكبير يستبد بالصغير تحت شعار الاحترام، والأستاذ يستبد بتلاميذه تحت شعار تبجيل المعلم، ورجل الدين يستبد بمن حوله تحت شعارات لها أول وليس لها آخر.

كل ذلك في سلسة تنحدر نزولاً لتصب على أضعف عنصر في المجتمع، لا يجد من يستد به سوى الأشياء. فيقطع الأشجار في الحدائق، ويتلف المصابيح في الشوارع، ويمزق أغطية المقاعد في الباصات ودور السينما، إذ ليس من أحد يصب عليه استبداده سوى الأشياء. وهذا في رأينا، من علامات عدم قبول الرأي والرأي الآخر، والهروب من الحوار بين الآراء، التي تنصب في المحصلة استبداداً بتخريب الأشياء التي لا تستطيع الرد، ونرى ذلك واضحاً في ظواهر هيجان الجماهير بالبلدة المتخلفة.

4 – من الظواهر التي يخلفها الاستبداد، ظاهرة الانسحاب الطوعي من المجتمع، التي تسمى بالزهد والتصوف، والتي بدأت بذورها في العصر العباسي (الحلاج – أبو يزيد البسطامي) واكتملت عند ابن عربي والغزالي (غروب الحضارة العربية الإسلامية)، وبدأ السبات العميق مع استمرارية عنف الاستبداد.

فحين يقع الناس بالعجز الكامل، لا يبقى لهم إلا الدعاء، والمستبد لا يمنع أحداً من الدعاء. فليدعوا ما شاؤوا .. متى شاؤوا .. وكيفما شاؤوا .. بالقفز (حلقات الذكر) وبالدوران (المولوية) وبالطبل والصنوج (النوبة) وبالغناء والصوت الجميل (الموالد) وبإغماض العينين صبحاً وظهراً ومساءً. فكثرت الأدعية والأولاد، حتى صار لكل شيء في الدنيا دعاء، دعاء للخروج من البيت، ودعاء لدخوله، ودعاء قبل النوم، ودعاء بعد النوم، ودعاء السفر، ودعاء العودة من السفر، وأوراد الصباح، وأوراد الضحى، وأوراد الظهر، والمساء والليل والغسق والفجر، حتى أصبحت لهذه الأدعية والأوراد أدبياتها الخاصة التي تتلاءم مع الموجة السائدة، فحين دخل المغول البلاد كان الدعاء: اللهم يا قهار انصرنا على التتار.

أما اليوم فقد صار الدعاء: اللهم يا ودود انصرنا على اليهود .. وصار الناس لا يفعلون شيئاً سوى الدعاء بالنصر لجيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .. وكلما زاد الدعاء أكثر .. زادت الهزائم أكثر .. ليس لأن الله أصم أو غائب، لكن لأنه سبحانه لا يستجيب لمن يريدونه أن يقوم عنهم بما يجب عليهم هم أن يفعلوه. ولأنه سبحانه يساعد من يساعد نفسه {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم} فالبداية علينا والمساعدة في الخاتمة من الله(9).

(1) انظر خبر المغيرة بن شعبة مع أم جميل بنت عمرو، ومحاكمة عمر بن الخطاب له بتهمة الزنا، بشهادة أبي بكرة وأخويه لأمه، التي انتهت إلى جلد الثلاثة بتهمة القذف، بعد أن لم تكتمل شروط الاتهام بأربعة. (تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الكبري – وفيات الأعيان لابن خلكان في ترجمة المغيرة).

(2) قانون حمورابي.

(3) انظر كتاب “بلاد ما بين النهرين” لدولابورت، ومن تاريخ الحضارة” لوريل دوبرانت 2/7.

(4) سفر النكوين 24، 65 نشيد الأنشاد 5/7.

(5) رسالة بولس إلى أهل كورتوس 11/5.

(6) الأحزاب 53.

(7) النور 31.

(8) الأحزاب 59.

(9) انظر لمزيد من الإفاضة “التخلف الاجتماعي – سيكولوجية الإنسان المقهور” د. مصطفى الحجازي، وانظر “طبائع الاستبداد” لبعد الرحمن الكواكبي المتوفى عام 1902، والذي يعتبر بحق رائد الحرية في الوطن العربي الإسلامي.